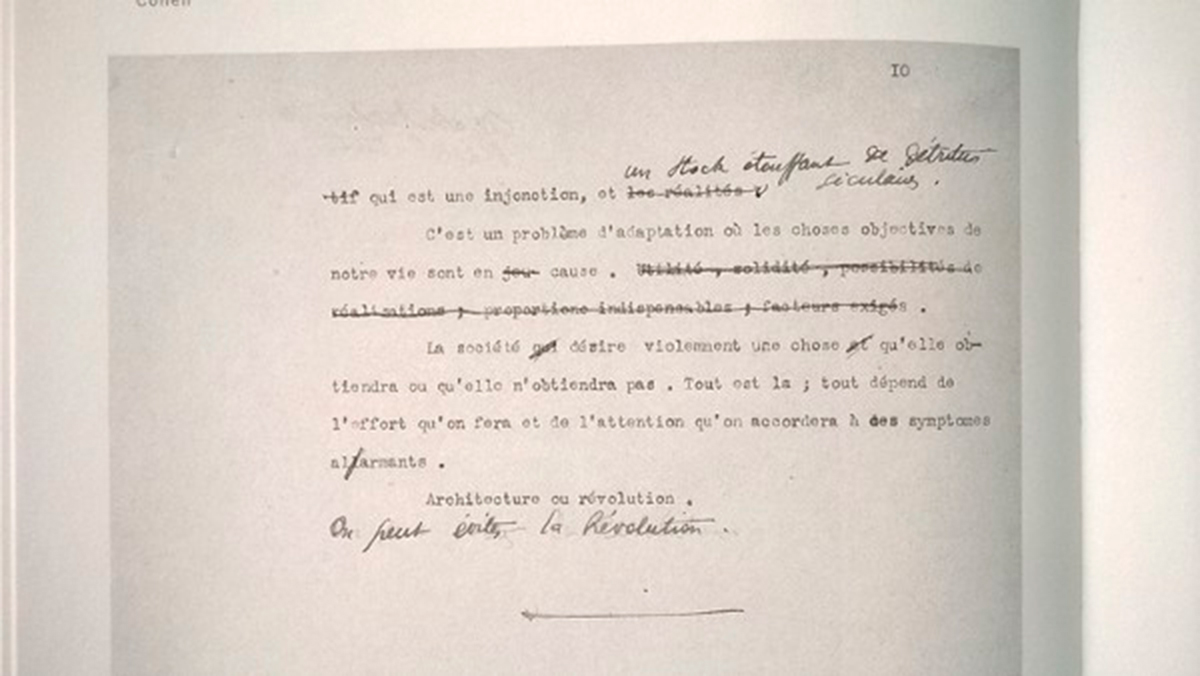

“Arquitectura o revolución”, escribió Le Corbusier en 1923

Es una época convulsa, apenas cinco años antes el mundo había visto triunfar la primera revolución obrera en Rusia. La revolución –como sus hermanadas rebelión y revuelta– es un espacio para el caos, invierte el orden establecido con una masa social entremezclada y devenida en multitud. Le Corbusier, amante de la línea y del orden, y aún pidiendo la necesidad de un diseño que mejore la calidad de vida de la clase obrera en sus escritos, sólo ofrece una alternativa: arquitectura.

¿Qué era la arquitectura para Le Corbusier?

Eso que debía evitar la revolución, ¿cómo?

Consiguiendo un entorno nuevo y confortable para los requerimientos de la sociedad surgida tras la revolución industrial. Sin embargo, desde un estricto punto de vista material, la arquitectura también puede ser definida por muros — y huecos en estos: ventanas, puertas, etc. — y suelos. Ambos definen la forma en la que el cuerpo puede moverse por el espacio: limitando los desplazamientos horizontales, variando los puntos de vista verticales.

¿Era esta condición de la arquitectura la que podría evitar la revolución, su imposición de limitar la movilidad?

Autoridad sobre el cuerpo

Foucault nos advierte que, en realidad, ni el arquitecto ni la arquitectura tienen realmente autoridad sobre el cuerpo1: yo puedo usar herramientas para abrir muros, puedo desplazarme entre huecos, etc… un pensamiento similar al que expone Geoff Manaugh en su último libro, A Burglar’s Guide to the City, en el que invita a movernos por la arquitectura como en un juego de ladrones y policías.

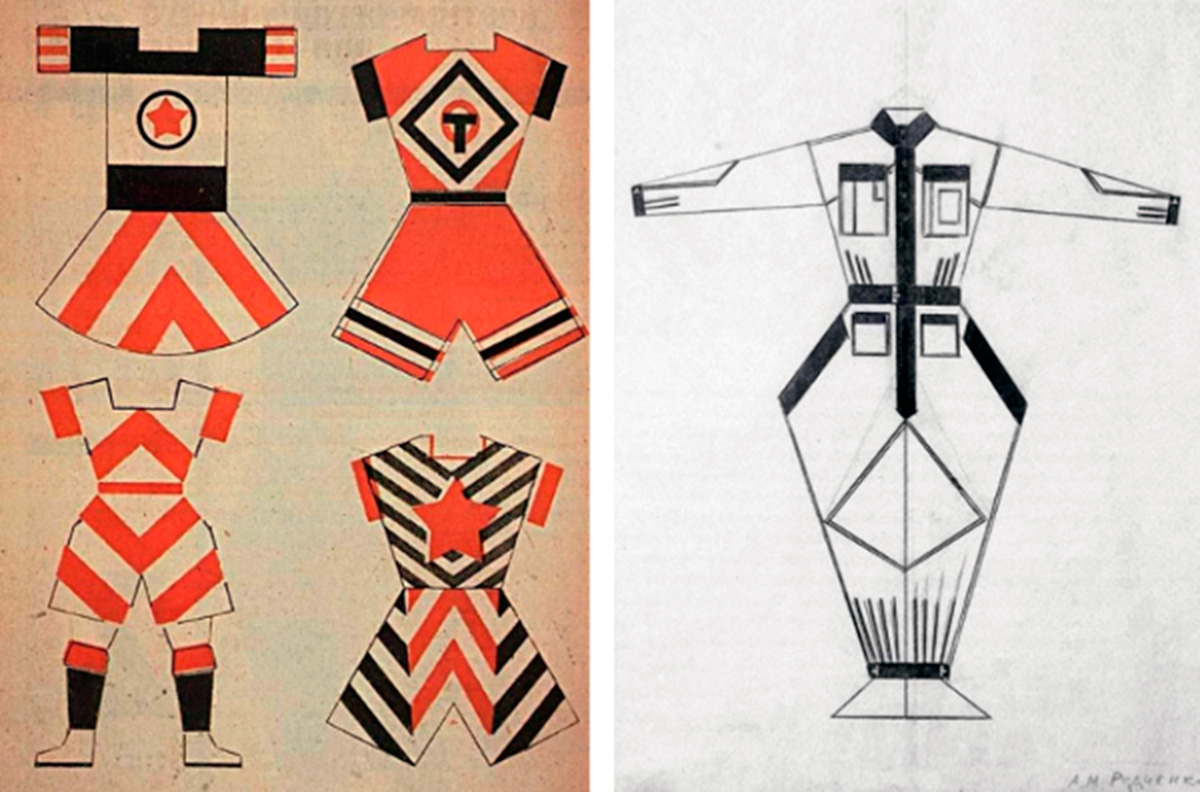

Apunta Boris Groys en La obligación del diseño en sí que el diseño moderno se enfocó en la apariencia de las cosas como el lugar donde se podía encontrar la esencia de las mismas: se trataba de la búsqueda de un diseño puro, que eliminara lo superfluo. Ello era válido tanto para el diseño burgués, como para el proletario:

“la revolución debía ser un acto radical que purificara a la sociedad de toda forma de ornamento”.

El ornamento es un crimen, como decía Adolf Loos, es amoral, no es propio de los hombres modernos. Se trataba pues de una condición tanto estética como ética.

El diseño moderno era, además, un arte total, que se enfoca en diseñar cada uno de los aspectos de la vida desde las cualidades antes descritas.

“La forma última de diseño es el diseño del sujeto”.

El diseño moderno era, por tanto, un diseño absoluto en el que el hombre (un “hombre nuevo” que debía dejar atrás aquello que Le Corbusier llamaba la “bestia humana”) se convierte en un objeto más.

“En un mundo de diseño total, el hombre se vuelve una cosa diseñada, una suerte de objeto en el mundo, un cadáver a ser exhibido públicamente”.

Ante tal panorama, este nuevo hombre es un prisionero que sólo puede hacer una cosa: gestionar la imagen de su propio cuerpo, de su propio cadáver.

En nuestra sociedad del espectáculo, todos somos tanto espectadores (consumistas) que gastan su tiempo observando a los demás como productores de un yo devenido imagen-simulacro que reclama, de forma constante, un segundo de atención –para evitar así que la aceleración del tiempo nos opaque y nos deje fuera del mundo. Es decir, gastamos nuestro tiempo siempre autoproduciendo nuestra apariencia, nos diseñamos en la superficie y nos vaciamos de contenido, porque el contenido no importa porque nadie lo mira, ya que no tenemos tiempo para contemplar ni reflexionar, por así decir.

“El contenido es completamente irrelevante, porque cambia constantemente”.

Mi yo diseñado, mío de mí pero para los demás, se ha convertido en una imagen superficial que, pese a su poco espesor, puede ser política. Tal vez el alma, como una cosa profunda, se haya extinguido, convirtiéndose, como dice Groys, en

“el ropaje de su apariencia social, política y estética,”

en la que uno se diseña frente a los demás como una condición política del ser, en una performance de su propia vida. Mera apariencia, mera superficie que se extiende a todo el diseño que nos rodea, como extensión de la propia imagen.

Curiosamente, así, hemos dejado la primera idea sobre la arquitectura con la que comenzábamos. La arquitectura ya no es un elemento que contiene nuestra potencia a través de sus condiciones materiales, de sus paredes y techos, sino que se inscribe en nuestra superficie como parte del nosotros-imagen. Así pues, no “habitamos” un lugar porque sea cómodo o confortable, lo hacemos como una extensión de nuestra apariencia, diseñamos y decoramos nuestros interiores de acuerdo a esta idea, aunque ello nos obligue a vivir en una economía precaria.

La arquitectura en tiempos de Instagram

Será aquella que sirva como un complemento más. Obstinados por — desde nuestra piel a nuestros espacios–, ahora sí quizás podamos ver por que ya no tenemos revolución: porque tenemos arquitectura –la del yo– que puede evitarla, una en permanente construcción de nuestra imagen muerta y a la que dedicamos todo nuestro esfuerzo. De ahí que sólo tengamos tiempo para el diseño, de ahí que no tengamos tiempo para la revolución.

A menos que sea de Pepsi, claro.

Pedro Hernández · arquitecto

Madrid. Enero 2019

Notas:

1 “El arquitecto no tiene poder sobre mí. Si quiero demoler o transformar la casa que él ha construido para mí, instalar nuevos tabiques o agregar una chimenea, el arquitecto no tiene ningún control. Hace falta entonces ubicar al arquitecto en otra categoría -lo que no quiere decir que no tiene nada que ver con la organización, la efectivización del poder, y todas las técnicas a través de las cuales se ejerce el poder en una sociedad. Yo diría que hace falta tenerlo en cuenta tanto a él -a su mentalidad, a su actitud- como a sus proyectos, si se quiere comprender un cierto número de técnicas de poder que se ponen en obra en la arquitectura, pero no es comparable a un médico, a un sacerdote, a un psiquiatra o a un guardián de prisión.”

en RABINOW, Paul. Espacio, saber y poder: Entrevista a Michel Foucault (versión online)