Uno nunca debería escribir sobre un amigo. Pero cuando no queda más remedio que hacerlo porque siente la necesidad, como una pulsión, es mejor escribir con urgencia para que la tentación de dar forma a las intuiciones no atenúe la descarga eléctrica que producen.

Carlos Pita es un hombre culto. Cuando yo era estudiante lo veía pasear por la universidad acompañado de un perro, siempre con un libro asomando del bolsillo. Casi nunca un libro de arquitectura. Hablar con él era entrar en un universo de antipoetas chilenos, ilustradores judíos y furanchos donde aún se podía comer una tortilla como Dios manda. Cuando algo -o, más a menudo, alguien- le desagradaba, sencillamente arrugaba el gesto y afilaba el verbo para golpear sin cólera y sin odio, como un carnicero.

Así salvó mi tesis doctoral, en conversaciones casi siempre nocturnas. Una luciérnaga en medio de una realidad profesional que yo empezaba a intuir oscura.

Hace ya tiempo de aquello. Ahora Carlos tiene unos ojos clarísimos cansados -de insomnio, de trabajo, de carcajadas y farras- y últimamente solo hablamos de día. Pero hace unos días constaté algo que siempre había sospechado: que es un arquitecto cuyo dominio del lenguaje le permite trascender. Trascender un programa, trascender el tiempo, trascender la piel gruesa que envuelve la arquitectura para contarnos, con letras pesadas, qué ha pasado en su vida, dónde ha estado, a quién ha visitado. Solo quien lo ha intentado -y ha fracasado- entiende la épica de este empeño.

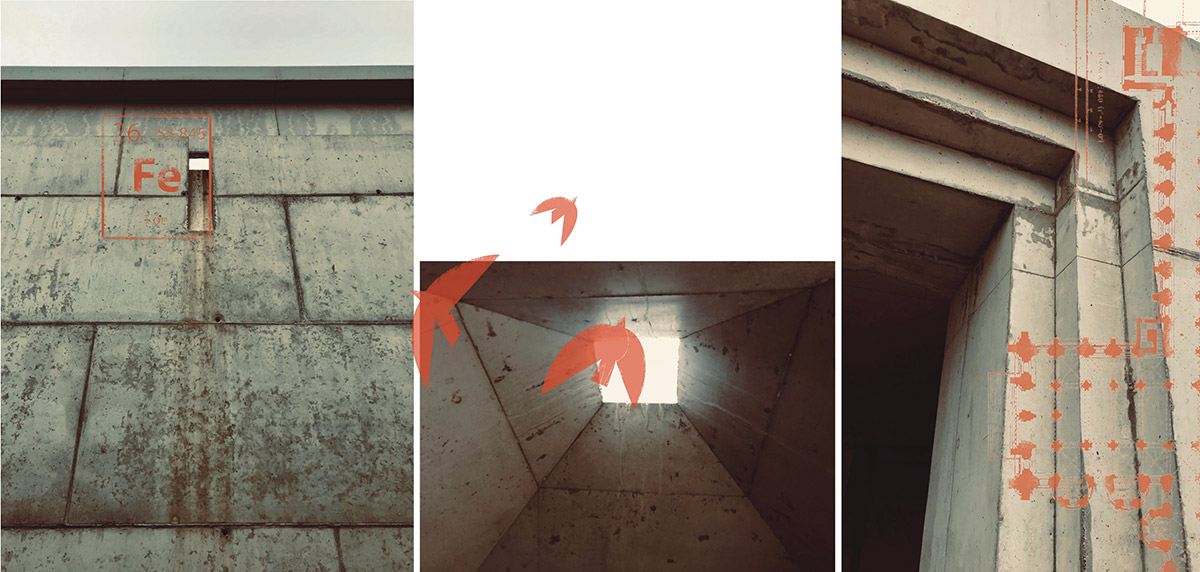

En un recodo del Camino Francés descuella un edificio monolítico, de un gris prístino. Cuando el sol deja de remolonear detrás de la niebla, como por arte de magia, su piel palidece. Pero uno no debe fiarse de esta aparente indolencia: al acercarnos a él, cuando nos tiene en distancia, empieza a descargar implacable sobre nosotros su repertorio de escalas, de sensaciones y evocaciones.

Porque en cualquiera de sus esquinas románicas puede aparecerse, de refilón, Carlo Scarpa; y en esa escalera que lleva a la cubierta uno espera cruzarse con Paco Alonso.

Porque, por mucho que lo intente, uno nunca llega a comprender la escala de este edificio que es diminuto y gigante al mismo tiempo. Su corona, amarilleada por las aguas ferrosas que le escurren por los costados, nos deja claro que en cualquier caso estamos ante una obra regia.

Visité el edificio con Carlos una mañana de bruma, como casi todas. Nos sentamos frente a un hueco alargado y, poco a poco, se fueron desvelando ante nosotros los lomos de unos montes que se desparraman evanescentes hasta Asturias y León. Allí hablamos de Herculano, de meteoritos y cuarzos blanquísimos, de puertas doradas y paredes pintadas de un rojo lascivo. De nuevo, me vino a la mente Scarpa, pero pronto caí en la cuenta de que en realidad estaba visitando un edificio minoico. Entró el jefe de obra y nos pusimos a hablar del precio de la sardina, ahora que se acerca San Juan.

Sucedió algo extraño a partir de ese momento. Carlos empezó a caminar frenético de un lado a otro. Movimientos casi sobrehumanos, propios de un ser mitológico o de Arjen Robben corriendo uno de esos balones largos en los que solo él creía. Un chamán con camisa hawaina poseído por un trance, dando instrucciones precisas a todo el que se cruzaba en su camino.

Renuncié a seguirle. Me encontraba por fin a solas con el edificio. A eso había ido.

Descubrí entonces un patio donde se escucha el correr del agua que todavía no fluye y se huele la menta que aún no se ha plantado. Entré en una lareira geométrica por la que se cuela un pedazo de cielo blanco. Bajo el óculo de la gran estancia principal, alfombrada de prefabricados que advierten al peregrino de que en Galicia uno debe mirar al suelo, vi pasar al Minotauro. Me entretuve pisando diez mil trozos de esquisto como metralla y acariciando un hormigón que, por error, desafía a la geología para vestirse de travertino. Luego, en una antecámara que custodia materia y recuerdos, me senté sobre un tronco de batea como hizo Carlos en días muy tristes y observé durante un buen rato el vaciado de una concha de vieira en el zaguán de hormigón. Me acordé de una fotografía antigua donde se aprecia un mosaico del fondo marino bajo el mostrador de L’Etoile de Mer, aquel bar que frecuentaba Le Corbusier durante sus retiros en la Costa Azul.

Volví a pensar en sardinas. Algún día haré hormigón con sardinas.

Carlos Pita, el arquitecto, cita a Peter Handke para explicar por qué coloca una vieira que fue de su madre en ese paso previo a entrar en su edificio. Peter Handke, el escritor austriaco, asegura en su monumental ‘Desgracia Impeorable’ que escribir consiste en recordar y formular. Carlos tiene ya edad para recordar, y un dominio del lenguaje arquitectónico que le permite formular con la destreza de quien es maestro en su oficio. En Castromaior, sobre un outeiro arrimado a un meandro del Camino de Santiago, el Minotauro está construyendo su laberinto.

Pero Carlos aún no lo sabe.

Galicia, junio de 2021

Epílogo

Unos días después de escribir este artículo tuve un sueño. Soñé que a finales del sigo XXV, durante una campaña de excavaciones en la antigua provincia de Lugo, aparecían los restos de un edificio que ningún arqueólogo acertaba a datar. Tampoco había consenso en cuanto a su función. La controversia se extendía por Europa y en un programa emitido los viernes por la noche en la televisión francesa, un erudito aseveraba que, en cualquier caso, no cabía duda de que estaban ante la obra de un arquitecto ‘hiperbólico, disidente y ultramarino’.