“Una noche, la gente del espejo invadió la Tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas las artes mágicas del Emperador Amarillo prevalecieron. Éste rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres. Los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a simples reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico.”

Antecedentes

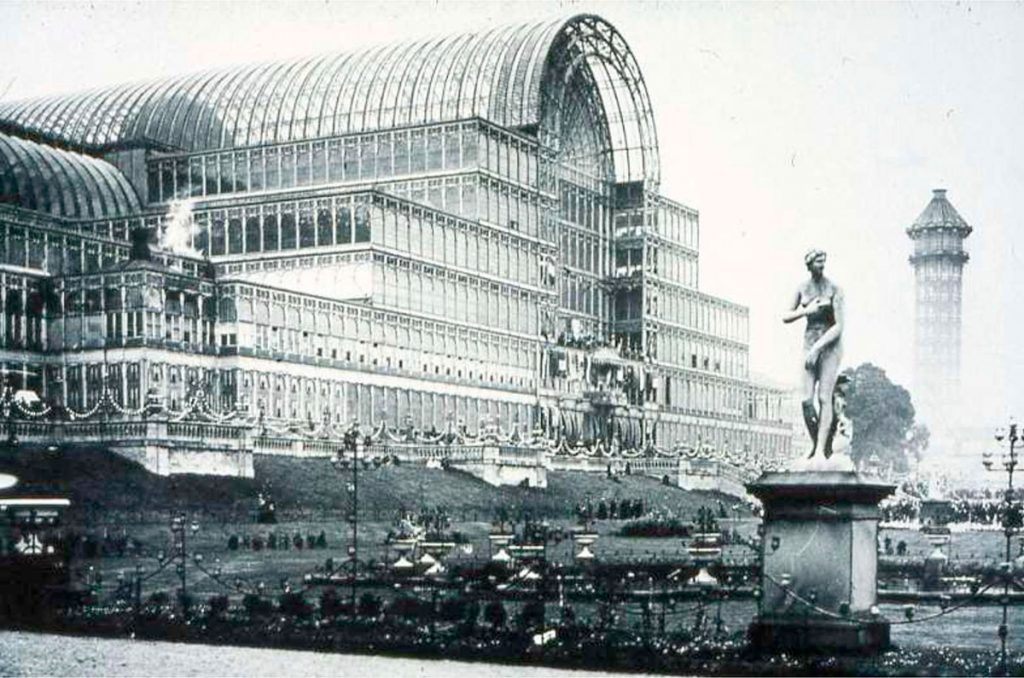

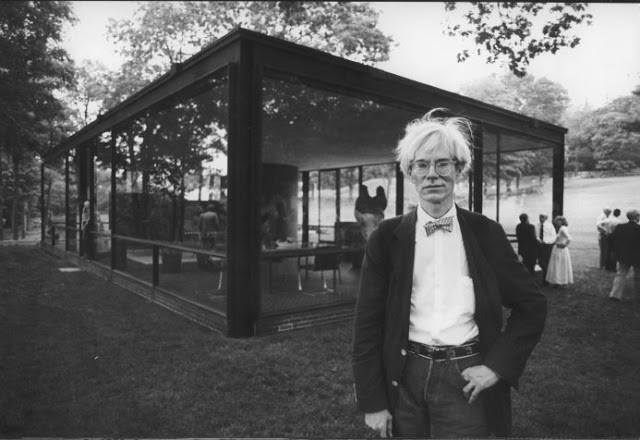

Resulta difícil precisar qué fueron los habitantes del cristal. En la distancia, todavía son un enigma, resultado tal vez inevitable de las transformaciones sufrida por el vidrio desde el siglo XIX al XXI, en especial de su uso en la arquitectura: sus primeras aplicaciones, en el albor de la Revolución Industrial, en la construcción de espacios más livianos y transparentes —que expandían los límites de la razón al último hueco de un mundo hasta entonces poblado sólo por sombras y mitos— dieron paso a su masiva multiplicación, proliferación y expansión en las pantallas-retina de los aparatos móviles, que pasaron a funcionar como prótesis sensibles de los cuerpos de los llamados habitantes del cristal —pegadas a ellos, a sus ojos y a sus dedos—.

Fue entonces cuando el mundo se llenó de ventanas en apariencia opacas pero hiperconectadas entre sí, que inundaron todo de una sobreabundante información. Pese al tiempo que ha pasado, aún hoy cuesta develar todas este proceso, pero resulta necesario atender a las cualidades que distinguían a esos habitantes de esta ‘otra’ arquitectura más enfocada en la capacidad de interconexión que en el espacio, donde la forma era menos importante que la velocidad de respuesta y en la que, por fin, se cumplió una de las más destacadas expectativas modernas: el destierro total de lo privado de la vida humana.

Sin sentidos: ni tacto, ni vista

Envueltos por una finísima capa de vidrio, los habitantes del cristal sólo podían enfrentarse a un entorno aséptico, carente de sabor y de olor. Una prisión para los sentidos que, aunque les impedía entrar en contacto con cualquier cosa más allá del vidrio, también les defendía de cualquier daño. La envolvente impenetrable actuaba como una pantalla que no sólo les hacía llegar luz e información, sino que les aliviaba de la necesidad de enfrentarse de forma directa a un exterior extremadamente caótico e incomprensible.

Sin embargo, y pese al equívoco que puede dar lugar esta forma de separación, los habitantes del cristal palpaban con frecuencia; usaban sus dedos de forma reiterativa, pero como las cosas que ‘tocaban’ estaban siempre ubicadas al otro lado de la mencionada pantalla —una membrana dura pero afable al tanto que envolvía todo bajo una superficie lisa, sin asperezas y agradable al tacto— sólo podían sentir el mundo como un lugar sin fricción, ni roce, ni transgresión, sobre el cual sus dedos podían deslizar sin tener que enfrentarse a ningún problema ni rugosidad. El tacto se limitaba a la interacción con un velo sensible, capaz de reaccionar a la yema de los dedos, pero que condenaba a los cuerpos a vivir en un interior impermeable.

¿Por qué seguir manteniendo la nostalgia del contacto? Dado que el vidrio que encerraba a los habitantes del cristal, les permitía mantenerlos a resguardo en un entorno inocuo, separado de forma permanente de cualquier amenaza, la insistencia por seguir tocando se debía, quizá, a un residuo genético en la evolución o a un anhelo imperecedero surgido de la negación del placer físico. De cualquier manera, era un mal menor y dicho velo tenía sus ventajas: los dedos y la piel de los habitantes del cristal eran ya demasiado finos y delicados para enfrentarse a la verdadera naturaleza material de las cosas que poblaban el mundo y, de haber tocado dichas cosas sin la intermediación de la pantalla, habrían sufrido frente la áspera textura de lo real.

Pero los habitantes del cristal no sólo vieron mermado su sentido del tacto, también carecían de ojos propios. Los suyos habían sido capturados mucho tiempo atrás por una visión ocularcentrista, una emancipada de sus cuerpos, que operaba siempre desde fuera y en la distancia; una visión exteriorizada, que miraba y les miraba con unos ojos fríos y duros, carentes de párpados y que, más que contemplar, vigilaba y sospechaba —registrando siempre en alta definición—. No es que carecieran de forma literal de órganos oculares, sino que estos habían sido sometidos por nuevo imperio visual marcado por los nuevos aparatos ópticos —las pantallas-retina— que actuaban como prótesis que expandían y enriquecían la realidad más allá de lo visible, superponiendo y develando información —existente o no en ese lugar— que transformaba lo real —fuera cosa, animal o humano— en una imagen predefinida, lista para ser procesada y consumida sin cuestionamiento por los ojos abatidos de los habitantes del cristal.

Sin cuerpo: ni memoria, ni lenguaje, ni imaginación

Fue un paso natural que, una vez sus sentidos ya habían sido reducidos al mínimo, era igualmente fácil desapropiarse de otros aspectos por entonces nada esenciales: su memoria, su lenguaje y la materia misma de sus cuerpos. En cierta manera, los habitantes del cristal se percataron poco a poco que el peso de su carne les lastraba de la posibilidad de habitar realmente el cristal. Su mayor reto fue el de avanzar entonces hacia la superficialidad, donde las cosas no son cosas, sino sus propias imágenes ideales. Además, tan pronto se descubrió que estas imágenes circulaban mejor y más eficientemente que los cuerpos, hasta entonces demasiado pesados, frágiles e ineficaces, y dado que la aceleración era un requisito cada vez mayor para estar en el mundo, no pasó mucho tiempo para que cualquiera quisiera convertirse en imagen. El resultado subsecuente fue la proliferación y superabundancia de millones imágenes que, en pocos años, permitió a los habitantes del cristal dejar de imaginar, esto es, dejaron de producir nuevas imágenes; no porque no tuvieran capacidad, sino porque el esfuerzo ya no valía la pena, pues siempre existía una imagen previa y disponible para conocer, consumir o comunicarse con los demás.

Sin imaginación y con acceso a una infinita información, los habitantes del cristal descubrieron que, rara vez, tenían la necesidad de recordar —al menos de la forma en la que nosotros lo hacemos—. Ellos, aunque tenían la disponibilidad de registrar y archivar toda su vida gracias a las pantallas-retina —un registro que alguna empresa en algún lugar deslocalizado y desconocido resguarda a salvo del paso del tiempo, del polvo o de la humedad—, donaron su memoria propia, la externalizaron y permitieron que sus recuerdos estuvieran siempre accesibles por un módico costo simbólico. Este desapego hizo que sólo fueran capaces retener en su mente unas pocas imágenes: aquellas que pudieran leerse de forma más clara y con menor gasto energético. Ello provocó que los códigos comunicativos tuvieran la necesidad de abstraerse y simplificarse —en resumen, superficializarse—, para adaptarse mejor a las demandas de su nuevo entorno. Pero las cosas no eran tan sencillas, Las imágenes —así como los habitantes del cristal, que, por entonces, no eran otra cosa que una imagen— descubrieron que su supervivencia dependía no sólo de su aplanamiento, sino de la capacidad de reproducirse y replicarse de forma viral una y otra vez en un proceso de desgaste que iba de la mano de su propia inmolación en miles de fragmentos de sí mismos que, sin embargo, les evitaba ser desterrados al olvido. La fortuna quiso que los habitantes del cristal se aliaran con sus pantallas, donde encontraron el refugio necesario, primero en su replicación para acabar haciendo de su vida un performance que ser seguida en directo —o sin apenas desfase— por cualquier persona. Su capacidad de autorreproducción se hallaba en la materialización de una marca propia con fuerza e identidad suficiente, en la que los habitantes del cristal actuaban como empresarios de sí mismos y de sus opiniones.

No había pasado mucho, cuando se dieron cuenta que ya no tenían mucho más que decir. Poco importó, ellos siguieron hablando hasta que, por fin, vaciaron por completo el lenguaje de sentido. Una vez el lenguaje fue vencido, los habitantes del cristal lograron, al fin, desprenderse de su cuerpo, —su peso, su carne, su abyección—, que pasó a ser una vieja reminiscencia demasiado vulnerable que sólo les advertía del paso del tiempo. Negándolo —y por tanto negando su potencia— pudieron devenir en una imagen perfecta y aventurarse en la tan recurrida pasividad: supuesto descanso y goce de una vida voyerista. Y es que, atrapados e insensibles, sin voz ni memoria para reconocerse, los habitantes del cristal se convirtieron, en su gran mayoría, espectadores de una vida que no les pertenecía —una vida fuera de la suya—. Como tales, su acción se reducía a mirar —siempre desde la distancia, la distancia necesaria para nunca implicarse lo suficiente con las cosas o los problemas— lo que pasaba y se deshacía por delante suya.

Para evitar caer en alguna acción que les volviera a hacer conscientes de su corporeidad, los habitantes del cristal se refugiaron en sus pantallas, las cuales les otorgaron la facultad de acceder a cualquier punto, conocer cualquier cosa o descubrir cómo hacer aquello que les pueda interesar en ese preciso momento. Con todo disponible a cualquier hora del día, los habitantes del cristal, siempre ávidos de saber más, ordenaban, consumían, descargaban y acumulaban miles de datos sobre los que rara vez volvían. Así, los habitantes del cristal finalmente construyeron una relación particular y diferente con el tiempo, al que no percibían como una sucesión más o menos lineal de eventos o acontecimientos —donde el pasado ya pasó y el futuro está por venir—, sino que el tiempo comenzaba justo cuando las pantallas se encendían y terminaba cuando se apagaban —si es que alguna vez lo hacían—. Ello les permitía pensar un tiempo múltiple: anacrónico, sincrónico, diacrónico y en tiempo real.

Sin fantasmas: ni sombra, ni noche, ni emoción

Si bien habían encontrado la manera de mermar sus sentidos, su imaginación y hasta su cuerpo, a los habitantes del cristal les quedaba desapegarse de la emoción. El modo fue bastante sencillo: el control preciso de la iluminación.

Pese a la creencia popular, que les asocia a la transparencia tradicional, los habitantes del cristal escasamente recibían la luz solar —o de cualquier otra fuente de energía natural—. Al contrario, la luz que percibían era, en realidad, mera iluminación emitida por las múltiples pantallas-membrana que les rodeaban. Una luz que intentaba extinguir por completo cualquier secreto, cualquier aspecto siniestro que pudiera aparecerse en sus vidas. Después de todo, como las pantallas que contenían a los habitantes del cristal no sólo proyectaban miles de imágenes, sino que también registraban —ya fuera mediante el uso de cámaras incorporadas sobre el cristal, capaces de entender los sentimientos de aquellos a quienes veían, como de determinar y predecir actitudes (no) deseadas, como analizando sus gustos (likes) y preferencias: los lugares que más ‘visitaban’, aquello que más miraban, ciertas búsquedas ocasionales, etc…— los habitantes del cristal modelaron su conducta para evitar cualquier señalamiento o conducta que pudiera traer algún tipo de marca sobre ellos.

Portadora también de información, esta luz actuaba era como una bruma lechosa pero inocua y siempre fría que hizo posible, además, extinguir la noche y superar las viejas divisiones de trabajo-ocio-descanso, transformando cada lugar del mundo en un espacio productivo que pudiera rendir en pleno funcionamiento durante 24 horas al día y 7 días a la semana.

Esa disponibilidad completa, les permitió tanto consumir y devorar insaciablemente cualquier aspecto del mundo, así como mantenerse ocupados permanentemente y abortar, de paso, cualquier forma de implicación que transformara sus sentimientos hacia lugares no deseados. El objetivo, finalmente, era propiciar un entorno lo suficientemente seguro y alejado de cualquier aspecto indeseable —fuera externo o propio de cada uno de los habitantes del cristal—, algo extremadamente importante en un mundo inundado de imágenes indeseadas, de imágenes que, en definitiva, causaran o propiciaran alguna afección no necesaria.

Cabe aclarar que, si bien la privacidad parecía desterrada bajo la luz, no todo podía estar igualmente iluminado. La construcción de sus prótesis-pantalla era consecuencia de formas de explotación planetarias que pocos estaban dispuestos a sacrificar. Conscientemente, se construyeron zonas de escasa resolución y menor potencia lumínica que, por esa menor visibilidad, daban cuenta de la violencia que suponía su censura. Esta realidad, configurada como una imagen pobre frente a un entorno emitido en alta definición, podían introducirse por alguna grieta y llegar, aunque fuera de forma imprevista, a los habitantes del cristal.

El peligro radicaba entonces en la capacidad de estas imágenes de generar una respuesta no deseada para los habitantes del cristal, un shock, que pudiera sacarlos de su soñado mundo compartido. Sin embargo, tal peligro era casi siempre improbable: como ninguna imagen pasaba el tiempo suficiente ante ellos, descubrieron pronto que ya no existía la necesidad de implicarse en cualquier asunto que estuviera más allá de ellos mismos.

Así, esta luz cargada siempre de información acelerada funcionaba como una anestesia a la empatía: calmaba y apaciguaba el estrés producido por un modelo de vida sin descanso —24/7—, insensible —sin aquello que percibían con los sentidos—, sin contacto con el otro —fuera persona, animal o cosa—, y que necesitaba de un alto costo humano y ambiental para existir.

Una alternativa

Finalmente, los habitantes del cristal desaparecieron. La posibilidad de compartirlo todo de sí mismo no implica la construcción de un mundo común y la gran verdad era, después de todo, que a los habitantes del cristal habían sufrido el secuestro de su vida: su cuerpo, su noche, su descanso, sus sentidos, sus afectos, que habían sido atrapados por la nostalgia y capitalizados y vendidos sin demora al mejor postor.

La destrucción de la privacidad trajo consigo una preocupación del yo individual frente al nosotros colectivo y, en especial, de la imagen frente al cuerpo. Pero este cuerpo, pese a los intentos de eliminación, persistía como un remanente de un mundo anterior. Quizás estaba atrofiado, minimizado y cansado, pero fue justo en ese dolor y en esa vulnerabilidad donde aún existía la capacidad del mismo de revelarse: su potencia.

Hizo falta que los habitantes del crireflexiónstal se sacudieran de su letargo contra todas las formas de dominio que enclaustraban su vida: fue en ese momento cuando hacia los márgenes de la representación, valorando lo periférico de su mirada y el fuera del foco de atención de las miradas impuestas. Fue allí donde comenzaron a construir otras relaciones, lejos de las pantallas, de la luz; fue allí donde recuperaron el mundo sensible: el tacto, la caricia, el golpe y del valor de la palabra, sus sentidos.

El cuidado, el propio y el del otro. Al calor de un nuevo mundo común se les permitió reconocer y reconocerse en el otro y los habitantes del cristal, hasta entonces cegados, decidieron que, de nuevo, debían dejarse afectar.

Pedro Hernández · arquitecto

Ciudad de México. Mayo 2017

Este texto fue publicado en las actas del Congreso COCA 2017. ETSAM, Madrid