Aquel invierno de 1954, en que París se convirtió en la capital de Siberia, el abad Pierre decidió que había que hacer algo. Desde que fundó el movimiento de Emaús para socorrer a los más desfavorecidos tras el final de la Guerra Mundial, las cosas nunca habían estado tan mal. Su arenga a través de la radio había tocado la fibra sensible de los parisinos:

Amigos, una llamada de socorro. Una mujer acaba de morir congelada esta noche en la acera del bulevar Sebastopol. En sus manos tenía la orden de desahucio de su vivienda.

Todavía estaban presentes los recuerdos de los días más duros de la Guerra, y las donaciones se acumulaban. No era suficiente. La ropa de abrigo y las tiendas de campaña cedidas por el ejército sólo eran capaces de aliviar ligeramente las noches glaciales de aquel invierno insoportable, que tantos franceses debían pasar a la intemperie. Necesitaban alojamientos, y los necesitaban rápido. La financiación vendría a través de las donaciones de particulares y de una ingeniosa campaña para la que convenció a la empresa de jabones Persil. En cada paquete de detergente se incluía un vale de descuento con el que se financiaba la operación.

Ahora, hacía falta alguien que desarrollara el proyecto. Y sólo había un arquitecto capaz de encargarse de aquello. Jean Prouvé llevaba obsesionado con la construcción prefabricada desde los días en que montó su taller de trabajos en hierro y del que salieron sus primeras ideas de construcción en serie.

¿Por qué la arquitectura seguía anclada en los tiempos del artesanado? ¿Cuándo se daría el salto a la industrialización que ya habían afrontado todas las empresas de producción de objetos de consumo? ¿Por qué un edificio no se podía concebir como un automóvil?

Le Corbusier había propuesto su sistema Dom-inó, pero aquel suizo extravagante siempre hacía las cosas por los motivos equivocados. Queriendo construir albergues para los sintecho terminó por inventar la arquitectura moderna. Muy al contrario, Prouvé creía en la responsabilidad social del constructor, en una suerte de concepción moral del diseño, que debía responder a las demandas de sus usuarios. Aquello debía comenzar, además, por la organización de su propia empresa. Sus conocidos sonreían condescendientes cuando defendía las condiciones laborales de sus trabajadores, que gozaban de seguro médico y vacaciones pagadas.

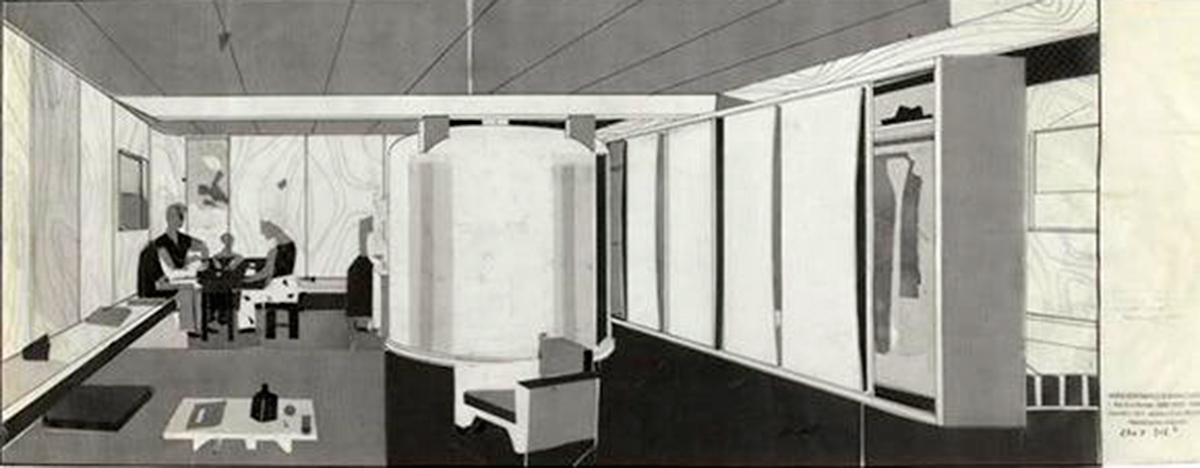

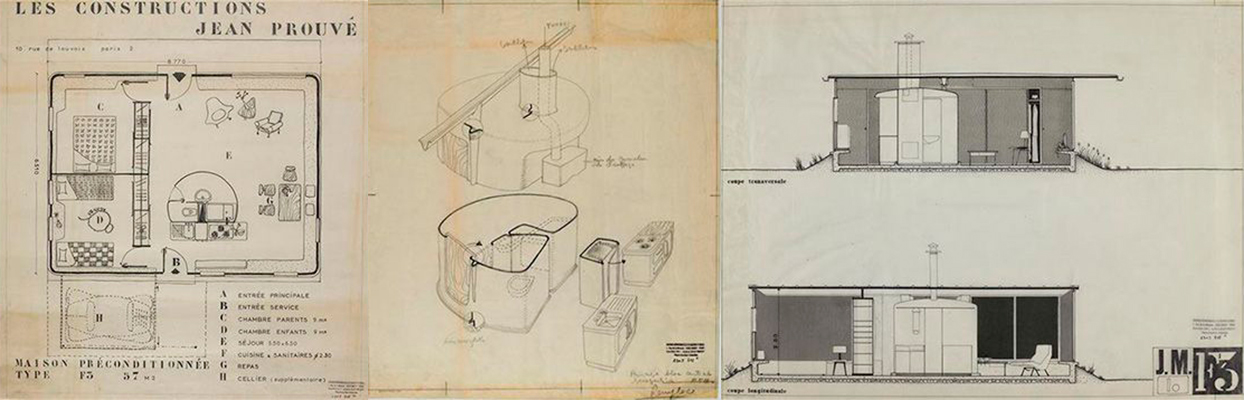

Respondió a la llamada del abad con el entusiasmo del que reconoce la oportunidad perfecta. Diseñó un prototipo barato y duradero, que se podía montar en pocas horas y que, como cimentación, solo necesitaba de una fina solera de hormigón. Como única estructura portante, un depósito reciclado de chapa de acero que albergaba el aseo y al que se adosaba la cocina. De este “pilar equipado” partían las vigas de cubierta, donde se fijaba la fachada autoportante, a modo de carrocería de automóvil, diseñada con uno de sus paneles multicapa, ligeros, baratos y funcionales.

Aquellos paneles resolvían en unos pocos centímetros lo que, durante siglos, los arquitectos habían tratado de solucionar a base de masa, de muros pétreos, pesados y que tardaban meses en ser levantados. En los 57 metros cuadrados de su diseño se podían distribuir dos dormitorios y un salón. Pero el tamaño era lo de menos. En los sueños de Prouvé, una familia podría construir con sus propias manos, y en solo una jornada de trabajo, un hogar para toda una vida. En un arrebato de hermosa ingenuidad se bautizó la vivienda con un nombre inolvidable: la casa de los tiempos mejores.

El abad se puso manos a la obra. Reclutó a unos cuantos voluntarios y se dispusieron a montar el prototipo con los que esperaban convencer a la municipalidad parisina. A la orilla del Sena, en una de las zonas frecuentadas por los sintecho se montó la solera de hormigón y se levantó aquel extraño artefacto de esquinas redondeadas y techo plano de aluminio. Cientos de personas se acercaron a curiosear, fascinadas con el aspecto futurista del prototipo. Hasta el suizo extravagante se había dejado caer por allí.

“Esta es la vivienda más brillante que se haya construido nunca, el lugar perfecto para vivir”,

afirmó, consciente de que la frase acabaría haciéndose popular y quizá le facilitaría algunos titulares de prensa.

¿Qué podía salir mal? Todo salió mal. La administración no podía aceptar aquella propuesta sin más. Que si la normativa no permite los cuartos de baño interiores, que si la industria francesa no estaba preparada para una producción en cadena de esa envergadura… Finalmente, encontraron el golpe maestro. La chimenea no se podía homologar, y el riesgo de incendio era inadmisible. Se prohibió su construcción y los gremios de constructores tradicionales respiraron aliviados. Solo cinco de aquellas viviendas llegaron a montarse y nunca pudieron ser utilizadas por sus destinatarios. La cortedad de miras de las autoridades se reveló trágica.

Unas décadas después, en tiempos de obsesión por el precio de la vivienda, por la construcción sostenible y el carácter social de la arquitectura, aquellos prototipos se exhiben en los museos y su diseñador tiene un hueco fundamental en los libros de historia del diseño.

Aunque, claro, teniendo en cuenta el ojo de Jeanneret para los negocios, Prouvé y el abad debían haber sospechado que algo se torcería …

Alberto Ruiz. Doctor Arquitecto, docente e investigador.

Madrid. Noviembre 2020.

Este artículo fue escrito originalmente F3 para Arquitectura