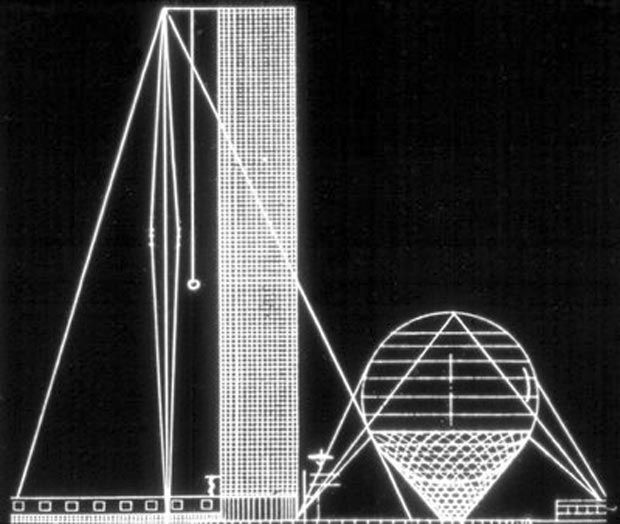

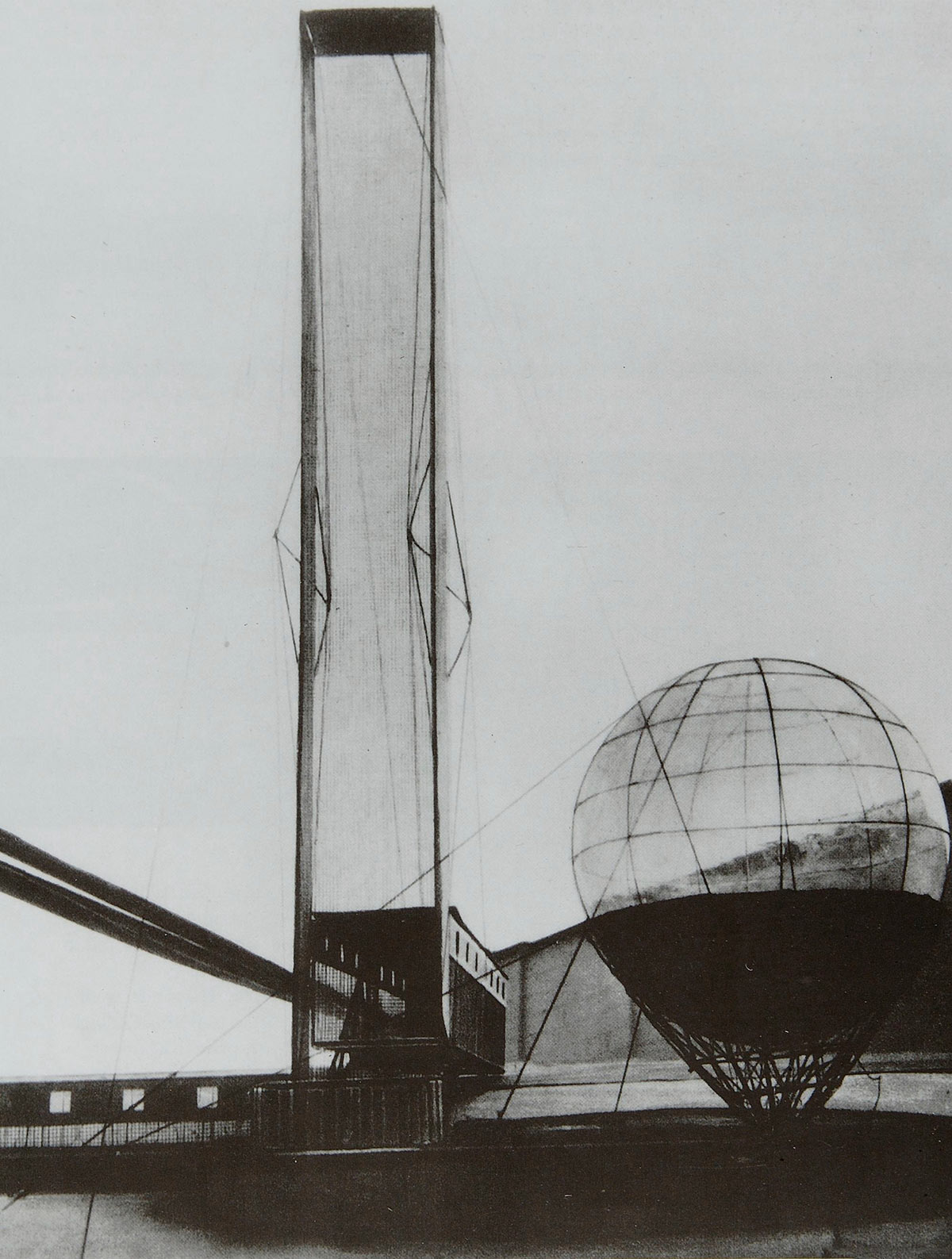

El estudiante de arquitectura Ivan Ilich Leonidov hizo el proyecto final de carrera más famoso de la historia. Tanto es así que aparece en toda Historia de la Arquitectura Moderna que se precie.

El Instituto Lenin muestra cómo un muchacho que está terminando sus estudios es capaz de resolver con un golpe de genio las eternas desavenencias programáticas entre las dos corrientes arquitectónicas modernas principales en la URSS: la ASNOVA y la OSA. La primera era más formal y plástica, y la segunda más funcional e ideológica. El extraordinario proyecto de Leonidov es una potente obra formal, y al mismo tiempo propone un programa sólido y exacto.

Su profesor Alexander Vesnin, uno de los dioses (con su hermano Leonid) de la arquitectura moderna, se fijó en el joven y se lo llevó a su estudio en volandas. Un proyecto fin de carrera es un ejercicio escolar que no está llamado a ser construido. Lo que no sabía entonces el brillante Leonidov es que jamás se iba a construir ninguno de sus magníficos proyectos.

Edificios de todo tipo, planes urbanísticos, propuestas urbanas… Todo era provocador y poderoso. Todo se publicaba y daba la vuelta al mundo, pero no se construía.

Leonidov admiraba a Le Corbusier, y Le Corbusier admiraba a Leonidov. Dicen que cuando el francés llegó a Moscú para presentarse al ignominioso concurso del Palacio de los Soviets preguntó si Leonidov participaba. Le contestaron que no y se frotó las manos.

«Entonces esto está ganado».

No ganó. El jurado dio el premio a una repugnante tarta de bodas, extendiendo el certificado de defunción de la arquitectura moderna en Rusia.

Leonidov había llegado demasiado tarde a la arquitectura, al mundo, a la vida. El poder, como todos los poderes del mundo, quería obras sólidas, clásicas, simétricas, que su zafia autoridad supiera entender. La revolución utilizó las vanguardias artísticas para menear al poder, para sacudir la apolillada sociedad. Pero una vez que se instaló en los palacios los perpetuó, y a los artistas revolucionarios les dio una patada ahí. El cuento es el de siempre.

La OSA y la ASNOVA murieron. Ahora mandaba la VOPRA (Asociación de Arquitectos Proletarios), imbuida en el «realismo socialista». Por supuesto que Leonidov no pertenecía a aquella panda.

La arquitectura moderna se terminó. Hacer edificios modernos era ser «formalista» y «contrarrevolucionario». Ser muy bueno era ser «individualista» y «antisocial». Leonidov tuvo tantos enemigos como si hubiera construido cientos de edificios, pero no construyó ni uno solo.

Y seguía dibujando con una precisión asombrosa, con una fuerza terrible, con unas ideas geniales, y algunas revistas europeas le seguían publicando sus proyectos. Pero le estaba vetado construir.

Cada vez era más místico, cada vez estaba más enfebrecido por su trabajo. Cada vez estaba más «iluminado». Daba soluciones a los rascacielos modernos, a las ciudades industriales, a los equipamientos para el pueblo. Dibujaba, hacía maquetas, plasmaba ideas. Pero no construía.

La URSS no podía permitirse tener técnicos cualificados vagueando y haciendo chorradas. Había que servir a la revolución. Había que trabajar. Leonidov fue llamado junto con otros grandes arquitectos para colaborar en las diversas obras que había que hacer en el sanatorio termal Ordzhonikidze, en Kislovodsk.

A su brillante mano, a su genial inspiración, se debe una ridícula escalinata al aire libre, a base de gradas y explanadas semicirculares, pasteleramente neoclásica, coronada por un balcón repollón con balaustradas.

El mejor arquitecto de la vanguardia rusa hizo esa única obra en su vida. El gran Leonidov, envidia y celos de Le Corbusier, hizo un graderío estúpido rematado por un balconcillo idiota. Caiga el oprobio sobre los criminales que segaron aquella vida heroica.

José Ramón Hernández Correa

Doctor Arquitecto y autor de Arquitectamos locos?

Toledo · enero 2011