Los ojos ya veían el espacio mucho antes de que éste aparezca, ellos esculpían el tiempo quitándole la pátina de todos nuestros sueños y futuros posibles. La mirada se va forjando a medida en que se va despojando de la idea de permanecer bajo la sombra de cualquier cosa hecha, imaginada.

Habitar la mirada es mudarse constantemente de ese limbo: entre lo que hay y lo va a ser.

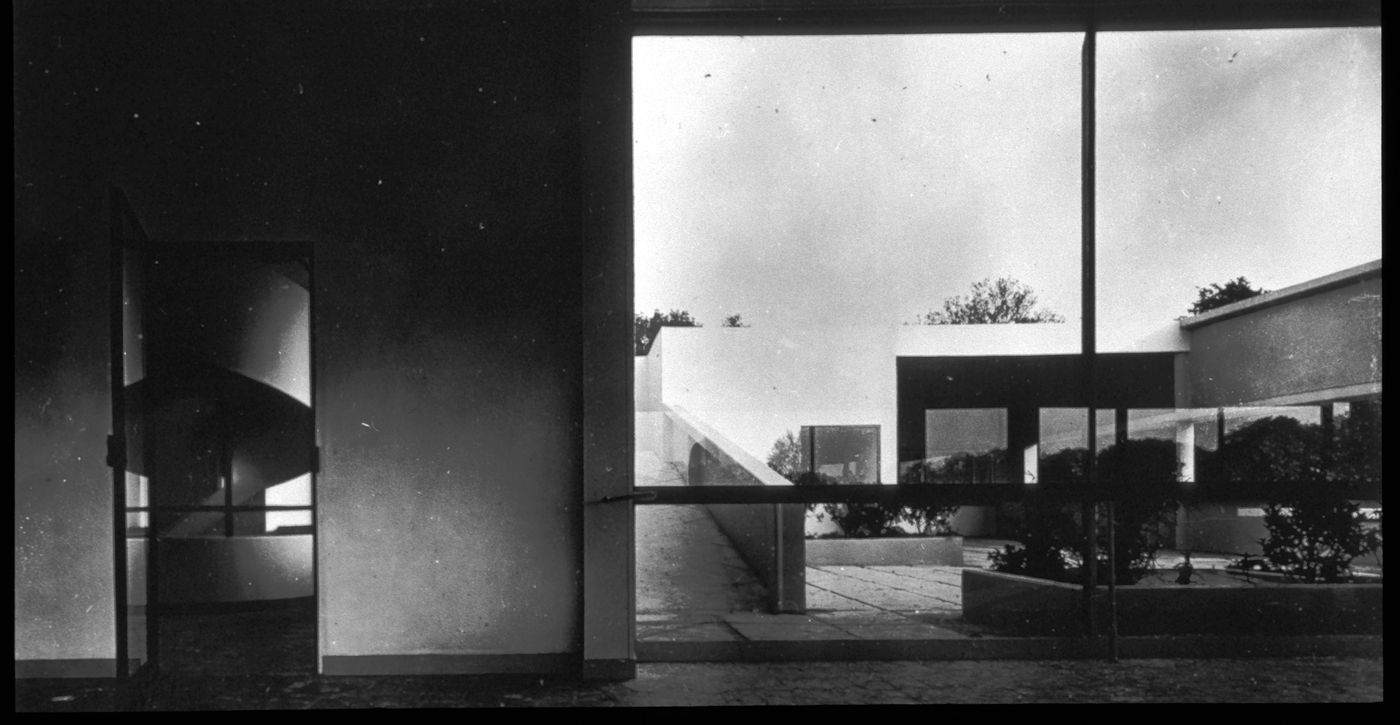

Habitar la mirada es dejarse hacer por el tiempo, es sentir que somos únicos testigos de los sucesos más inadvertidos; como aquella cornisa que ve como se sigue haciendo el mundo exterior, es cornisa que día a día lucha con su incapacidad de narrar cómo es que presencia atardeceres, cómo es que resiste el peso de la lluvia, así también como es que sirve de escondrijo de alguna golondrina en invierno.

Habitar la mirada es comprender que cada vez más se ve por primera vez cada cosa, porque habitar la mirada es atravesar el bostezo de la calle, detenerse en el hall de las indecisiones e intentar morar el interior de nuestros actos, de la lejana domesticidad imaginada: porque la mirada ahora, ajena, es quien ve y quien narra ese espacio que ahora ni es nuestro ni es del espacio; es de la vida, de la arquitectura.