Juan Daniel Fullaondo Errazu nació en Bilbao el 4 de marzo de 1936 y murió en Madrid el 26 de junio de 1994, domingo, con cincuenta y ocho años de edad. Ese día yo había salido en la tele por la mañana, y cuando mi amigo Juan Carlos Castillo Ochandiano me llamó por teléfono creí que era para felicitarme por ello y bromear un poco (porque había estado todo el tiempo muy arrinconado y apenas había salido por pantalla). Recuerdo perfectamente lo que me dijo: una frase como de película, que no se dice en la vida real.

-¿Estás sentado? Siéntate.

Pero me estoy desviando. No es eso.

He empezando por escribir los datos objetivos de su nacimiento y de su muerte, pero en esta entrada no voy a dar datos objetivos. Juan Daniel Fullaondo no tiene (aún) entrada en la wikipedia, y yo sería incapaz de redactarla. Sí que me atrevo a hablar de él a través de mis recuerdos.

Desde que murió, hace ya dieciocho años, creo que no ha pasado ni un solo día en que no haya pensado en él, siquiera un instante. Un gesto, un recuerdo, una palabra, una broma… Tanto marcó mi vida. Y, sin embargo, llevo ya 193 entradas en este blog y hasta ahora no he sido capaz de dedicarle una. No sé expresar todo lo que siento, y supongo que me enredaré en anécdotas secundarias, pero tengo que hacerlo.

Perdonad que hable de mí más que de él.

Yo era un buen estudiante en las asignaturas teóricas de la carrera de arquitectura, que me iba sacando por curso, pero tropezaba con las gráficas. Sin ninguna formación plástica previa, el Análisis de Formas de primero se me atragantó, y necesité ir a una academia (como alumno repetidor) para poder con él. Eso me desfasó, y llevaba las gráficas (columna vertebral de la carrera y eje de lo que es ser arquitecto) a rastras.

En tercero teníamos Elementos de Composición, la asignatura que por fin preparaba para Proyectos, y un profesor infame de cuyo nombre no quiero acordarme estuvo a punto de convencerme para que dejara la carrera. Viendo mis patosidades me preguntó por mis otras asignaturas, las teóricas, y, como le dije que iban muy bien, me animó a hacer alguna ingeniería y a abandonar mi desaforado intento de ser arquitecto. Me lo dijo con tono comprensivo, casi con cariño. Creí que me lo decía por mi bien, y recuerdo perfectamente cómo se lo conté a mi padre, saltándoseme las lágrimas.

(Décadas después supe que esta charlita era una táctica suya habitual, porque algún compañero, hablando de aquel mismo profesor, me contó que le había dicho lo mismo que a mí).

Yo estaba muy acomplejado. Era muy malo. No sabía cómo afrontar los ejercicios que nos ponían y no hacía más que torpezas tristes y anodinas. Suspendí Elementos. Al año siguiente conseguí salir del trance de mala manera, con otro profesor, a trompicones, con un cinco pelado y muy cutremente. Cuando en cuarto curso tuve que buscar grupo para cursar Proyectos I, un compañero me habló del de Fullaondo.

¡Fullaondo! ¡Ni que estuviera loco! Era fama que en su grupo se hacían locuras y virguerías brillantes. Era el más divertido, pero solo apto para geniecillos explosivos y juguetones. No. Yo era un estudiante gris y concienzudo, y buscaba un profesor de esos que te miran con escalímetro el descansillo de la escalera. No podía ni soñar con la efervescencia de los fullaonditos. Pero mi amigo, que no era nada brillante, había terminado Nivel I con un aprobadillo, pero lo había pasado francamente bien y había aprendido mucho. Así que me animé.

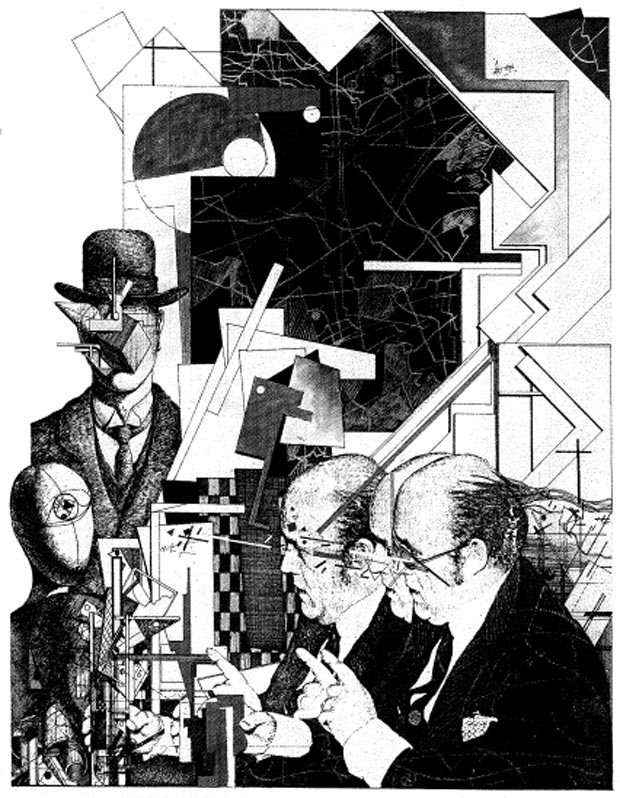

La experiencia fue desconcertante. Como primer ejercicio de curso, Fullaondo propuso una casa para Jorge Oteiza (¡de quien yo por entonces jamás había oído hablar, y estaba en cuarto curso!) y se dedicó durante días y días (en clases de tres horas) a hablar de Oteiza y a mostrarnos su obra y su pensamiento. Fue un auténtico curso acelerado.

Fullaondo daba una enorme base teórica, histórica, historiográfica y crítica a todos los ejercicios. Era una enciclopedia viviente. Y era tartamudo. Esta es la típica chorrada que no se publica nunca en las biografías pero que todos los «enterados» saben de sobra. Yo lo menciono porque era una circunstancia más a añadir a lo «raras» que eran sus clases a la primera impresión. Era un tartamudo al que no le daba ningún apuro hablar. Hablaba y hablaba, y creaba una especie de ritmo propio. Otro dato importante es que tenía un gran sentido del humor, y combinaba sin reparo el análisis más sesudo y erudito con el más irónico y bromista (y, como suele pasar con el humor, estas observaciones divertidas eran siempre las más agudas).

Fullaondo no tenía diapositivas (que era lo que había entonces), pero tenía todos los libros del mundo, que traía a clase y mostraba con el «proyector de opacos». Esta era una máquina infernal que tenía una lente horizontal en la base, que se ponía sobre el libro, y la imagen se proyectaba en la pantalla con un juego de espejos tipo periscopio. El proyector de opacos estaba sabiamente pilotado por Juan Pablo de Bidegáin Herrera. Como la lente era pequeña, no abarcaba la mayoría de las ilustraciones de los libros, y Juan Pablo hacía unos travellings virtuosos deslizando el libro por debajo de la lente y al revés (si iba de derecha a izquierda el movimiento se veía de izquierda a derecha). El efecto es que todos «paseábamos» por las fotos, que iba comentando Fullaondo. Ordenaba ir para atrás, subir, bajar… y Juan Pablo bailaba un vals preciso con el libro, que encima solía ser de formato grande e inmanejable.

Y Fullaondo hablaba y hablaba. Suministraba todos los datos propios del erudito, pero hacía comparaciones brillantes. Relacionaba obras, conceptos, personajes… de una manera estimulante y sorprendente. Todo valía, y podía lanzar una idea de Joyce para rematarla con un concepto de Martes y Trece. (No me lo invento: Era exactamente así).

Cualquiera podía intervenir cuando quisiera, y comentar lo que le apeteciera, especialmente para llevar la contraria o lanzar cualquier boutade. Esto Fullaondo lo llevaba muy bien. No solo no despreciaba desde su altura olímpica las observaciones de alumnos muy poco formados y muy ignorantes, sino que celebraba nuestras observaciones y se entusiasmaba con apreciaciones que le parecían geniales. A menudo tomaba nota de cualquiera de esas comparaciones o juegos de ideas y los comentaba durante meses o incluso años, citándolos con la misma importancia que si fueran de arquitectos o críticos consagrados. Esto le daba al alumno una gran seguridad y un sentimiento como de importancia y valor. (A mí me hizo muchísimo bien).

De este modo, la sorpresa inicial por aquellas clases tan densas y atípicas en seguida se convertía en adicción.

Después de varias clases «críticas» o «teóricas» tocaba enseñar croquis. Nunca olvidaré el primero que mostré. No sé por qué, el profesor se sentaba en una silla baja y el alumno se debía sentar en un taburete alto, a su derecha y muy por encima de él. Yo desenrollé los croquis más miserables que se pueda imaginar. Después de tantos días de teoría estimulante y de apabullantes tormentas de ideas me descolgué con una casita corriente y moliente, sosa, con sus ventanas de dos hojas con persianas y vierteaguas y todo lo necesario para ser un trivial chalet en una trivial urbanización.

Tenía que ser una casa experimental para uno de los artistas más grandes del mundo, y mis compañeros presentaban casas impresionantes. ¿Dónde iba yo?

Recuerdo perfectamente que mientras le enseñaba esa birria (a él y a todos mis compañeros) me empezó a temblar la pierna derecha. No lo podía evitar. Era capaz de hablar y de explicar mi proyecto, pero no podía parar la pierna.

Cualquier otro me habría despachado en un minuto y habría certificado mi muerte. Él no. Debió de ver que, como asistía a las clases y ponía interés, e incluso intervenía a menudo, no estaba todo perdido ni mi alma completamente carbonizada, y, con un tacto exquisito, me animó a «soltarme el pelo». También me sugirió una tabla de salvación urgente: Me dijo que me fijara en alguna de las casas que habíamos visto en clase y que la copiara. (Nunca se puede copiar exactamente un edificio, y cuando uno pretende hacerlo aprende mucho sobre él y experimenta variantes interesantes).

No sé por qué, pero volví a casa con un alto optimismo y con una sensación de solvencia. Los croquis que había enseñado eran una mierda; eso era evidente. Pero en vez de la vieja conocida sensación de fracaso e impotencia de otros años y con otros profesores, me veía con fuerzas y con capacidad suficiente para hacer algo mucho mejor.

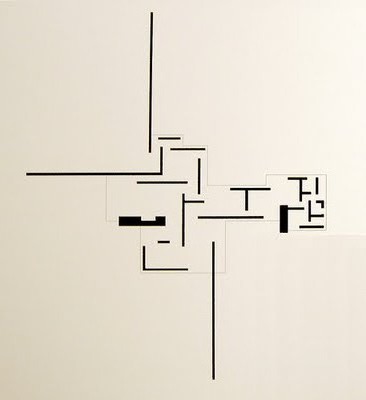

Al final, tras varias intentonas, y cobarde en definitiva para hacer otra cosa, para soltarme el pelo de verdad como él me había pedido, tomé la famosa casa de ladrillo de Mies van der Rohe.

Adapté el programa a ese esquema y en la segunda sesión de croquis le enseñé mi trabajo. Era una cosa realmente fácil e inmediata, pero él la ponderó mucho, y me dijo que había mejorado notablemente.

Me sentí el rey del mambo, y esto está quedando ya demasiado largo y me da miedo ser cansino.

En seguida sigo con la historia.

José Ramón Hernández Correa · Doctor Arquitecto

Toledo · noviembre 2012

En clase de Juan Daniel Fullaondo (II) | José Ramón Hernández Correa

«De este modo, la sorpresa inicial por aquellas clases tan densas y atípicas en seguida se convertía en adicción.» José Ramón Hernández Correa