Entre los profesores que tuvo en el Instituto, Gerardo Calviño Martínez (Ferrol, 1927) recordaba especialmente a Gonzalo Torrente Ballester, que tanto daba una clase magistral sobre literatura como sobre arte o filosofía. Aunque Torrente Ballester nació en Ferrol, su formación intelectual como universitario se produjo en Santiago y a ese lugar dedicó su obra Compostela y su ángel, que comienza revelando la importancia que tiene la medición del tiempo en la vida de la ciudad:

«Compostela se hace en torno a la campana. La campana lo va creando todo día a día, siglo a siglo, sin más que dar las horas. Y la niebla es el caos de donde la campana va sacando las cosas. Primero, su propio bronce sonoro, la torre de donde pende, y su nombre. Después, las piedras labradas, las bóvedas, las cresterías, las fachadas y los patios. Por último, las callejuelas y las plazas, y los santos en sus hornacinas, y los que, desprovistos de ella, son ornato de portadas, y esos otros que aparecen perdidos en un lienzo de pared, venidos Dios sabe de dónde, con señal de los siglos en el rostro mutilado o gastado».

La imposición de un ritmo de latidos de bronce se fue sustituyendo, con el paso de los siglos, por la dependencia de una máquina: el reloj. Cómo nos explica Eduardo Prieto en La ley del reloj,

«La fascinación por las saetillas del horario ya no estribaba, como en los tiempos de Descartes, en su carácter de producto organizado, a la vez funcional y sistemático, sino en su capacidad de imponer su ritmo inmisericorde a la nueva sociedad gracias a un poder que solo él detentaba: la precisión».

La nueva condición del reloj —continúa Prieto— conllevó también cambios en el plano simbólico, abandonando

«Los campanarios de las iglesias para colonizar los edificios que representaban los nuevos poderes».

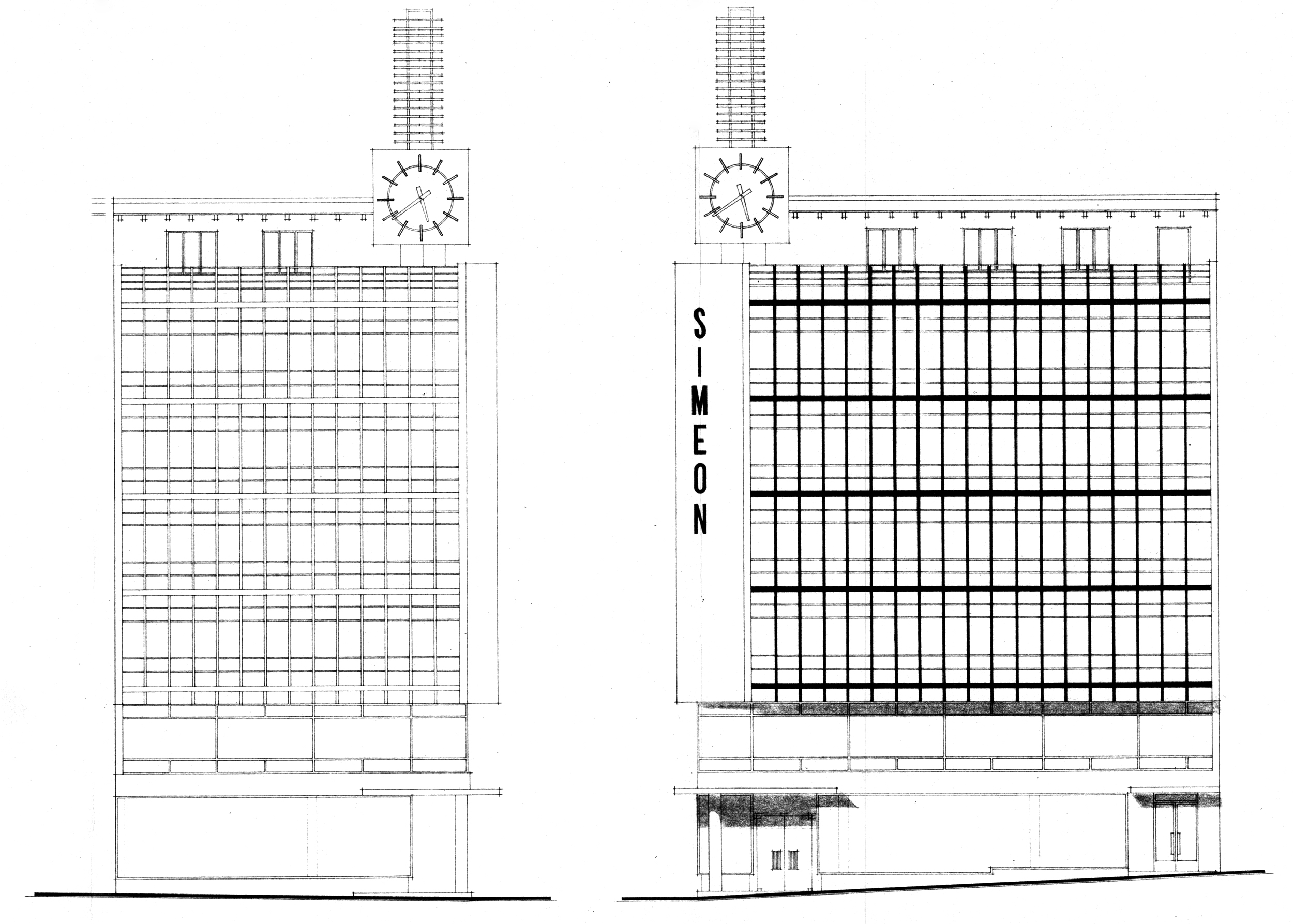

A finales del siglo XIX, el empresario Simeón García Olalla de la Riva creó un imperio mercantil gracias a la importación y venta de productos textiles. Hijos de Simeón García extendió sus catedrales del comercio por las principales ciudades gallegas durante las primeras décadas del XX. Los almacenes Simeón llegaron a Ferrol en 1927, ocupando una esquina entre las calles Real y Tierra, con el frente hacia la Plaza de Armas coronado por un reloj. Mientras el de la Puerta del Dique marcaba la regularidad de la vida castrense del Arsenal, el de los almacenes Simeón servía de referencia para el encuentro social en el barrio de La Magdalena.

Por ese motivo —recordaba Gerardo Calviño—, hubo que añadir un reloj a los nuevos almacenes, cuando el proyecto del edificio que sustituía al anterior estaba prácticamente terminado. En 1961,

«La gente empezó a protestar porque no figuraba el viejo reloj de los años veinte del edificio antiguo a demoler. Era un reloj muy popular, situado en la plaza mejor de Ferrol, con el Ayuntamiento al lado, y que había que incorporar al nuevo edificio».

Calviño revisó el proyecto y diseñó un cubo de vidrio mateado, situado en el vértice de las dos fachadas, como elemento simbólico del edificio.

«Fue necesario proyectar un pilar de esquina y reconsiderar toda la estructura».

Ese pilar, inicialmente exento en planta baja, sostiene a modo de obelisco el cubo superior. La racionalidad moderna va desde la estructura al grafismo de la esfera del reloj, resuelta sin elementos tipográficos.

Calviño recordaba también cómo, una vez terminada la construcción y durante una larga temporada, evitaba cruzar por delante de su edificio y mirar su reloj, sin saber explicar las razones. Había estado mucho tiempo en su cabeza, seguía ilusionado con el proyecto y contento con el resultado, pero le daba la impresión de que se quedaba abandonado, como quien echa de menos una pertenencia que le ha acompañado desde siempre. Desde ese momento dejaría de ser su posesión privada y pasaría a ser parte esencial de la ciudad.