Wes estaba liadísimo. Siempre había mucho trabajo. Solía quedarse a dormir en el estudio con otros arquitectos y aprendices. En la férrea comunidad en que trabajaban era de muy buen tono y creaba muy buen ambiente de grupo trabajar hasta la madrugada y dormir allí mismo unas pocas horas, de forma muy precaria, en un sofá desplegable, o sentados en una silla y echados de bruces sobre el tablero de dibujo, o incluso tendidos en el suelo sobre unos cojines o unas colchonetas. Al despertarse desayunaban todos juntos y seguían trabajando.

Pasaban muchos días, semanas, sin que ninguno fuera a su «casa» más que unos pocos minutos a cambiarse de ropa. Pero es que en realidad esas cabañas no eran sus casas. Su casa era todo: las salas de dibujo, los despachos, el gran comedor, las salas de juegos, la biblioteca, el auditorio. Las cabañas privadas eran sólo reductos de una intimidad que en épocas de gran intensidad no se necesitaba ni se toleraba. Todo se hacía en comunidad, y el hecho de que el jefe abandonara a los suyos para ir a dormir con su esposa sería considerado una traición. (El hecho de que abandonara a su esposa para seguir con su equipo era lo correcto).

Las pocas veces que Wesley iba a desayunar con Svetlana no era por estar con ella, sino por el periódico. En el comedor común no estaba permitido: había que socializar, y el periódico le aislaba a uno demasiado. Por eso a veces aparecía en la cabaña con el Washington Post bajo el brazo, besaba distraídamente a su mujer y tomaba café mientras leía. Ella le miraba en silencio: alto, guapo, elegante, bien peinado… y completamente anodino.

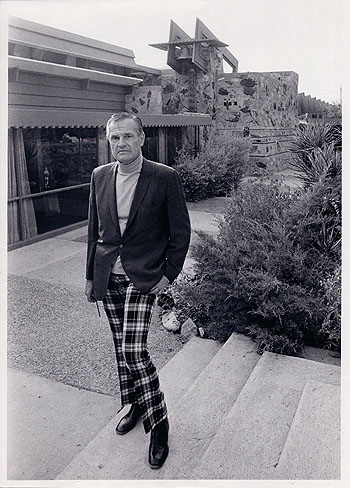

Su boda había sido bonita. Wes le había inspirado mucha ternura a Svetlana. Era un hombre serio, triste. Estaba marcado por la muerte de su primera esposa y de uno de sus hijos. Era muy obediente a Olgivanna, a quien seguía respetando como a suegra, e incluso como a madre. Wes era buena persona, pero tenía poco carácter y estaba absorbido por su trabajo.

Al poco de casarse tuvieron una hija, Olya, y ya por entonces Svetlana estaba arrepentida de haberse casado con Wes. No había nada entre ellos.

Sin embargo, para gran sorpresa de Svetlana, una noche estaban cenando con Marge, la hermana de Wes, y Don, su cuñado, que habían venido de visita, y Wes se puso de pie, miró a su esposa y le dijo:

«Svetlana, tú y mi hija me habéis devuelto a la vida. Creía que ya no reviviría. ¡Gracias!»

A Svetlana le extrañó muchísimo ese arranque, porque Wes no había revivido en absoluto. Era un muñeco, un autómata sin alegría y sin vida.

No tenían intimidad, no hablaban, no compartían nada. Y, sobre todo, cada vez que la señora Wright le hacía una faena a Svetlana y ella le comentaba algo, incluso entre lágrimas, a su marido, él siempre sacaba la cara por la vieja. Jamás apoyaba a su esposa.

– La señora Wright se preocupa por ti. Te quiere, pero tú no sabes corresponder a su amor. Por eso se enfada contigo. Sí, se enfurece contigo, pero es por tu culpa. Ella ama a todo el mundo, a todos los seres vivos. Es la madre de todo lo vivo.

Tras esto estaba claro que no había nada que hacer: Wesley Peters estaba completamente loco. Todos estaban allí completamente locos.

Lo único que podía hacer Svetlana si no quería ser engullida y destruida era huir.

Le desaparecían cosas, ocurrían pequeñas desgracias, pequeños malentendidos; se decían insidias, se conspiraba… Svetlana había conocido desde dentro el régimen policial de su padre y las neuróticas maniobras, las malas interpretaciones, las confusiones malevolentes… Taliesin era lo mismo. No había asesinatos (al menos por ahora), ni deportaciones, pero el sistema era el mismo: Nadie podía estar seguro de ser inocente. Cualquier gesto, por bienintencionado que fuera (un regalo, un abrazo, unas palabras amistosas), podía ser interpretado justo al revés y volverse contra quien lo hubiera hecho.

Era un régimen de terror instaurado con el beneplácito de todos.

Svetlana se preguntaba cómo había podido ser tan estúpida para, después de haber logrado escaparse de la U.R.S.S., y teniendo todo el mundo a sus pies para vivir lo más tranquila y plácidamente posible, haber ido a elegir precisamente aquel sórdido punto del mundo, y aquella gente desquiciada.

Un día se coló en el despacho de Wes aprovechando un rato en que no había nadie. Lo vio por primera vez. Estaba lleno de fotografías de una mujer joven y un niño. Obviamente, eran la primera Svetlana y el pobre Daniel. Todo el despacho era un templo dedicado a ellos dos. Y Wes vivía allí, entre esas fotos adoradas, y no en su casa.

En un ataque de rabia -cada vez eran más frecuentes y descontrolados en ella-, Svetlana arrancó las fotos de las paredes, sacó las que estaban en marcos sobre las mesas y estantes, las rompió todas en trocitos y las tiró por el váter. Al verlas sumirse por el agujero entre el torbellino de agua supo que también se iban por allí sus últimas esperanzas de paz y de alegría en aquel maldito lugar.

Svetlana lo preparó todo durante una noche. Wes la pasaba en su estudio, como siempre. Por la mañana vino a ducharse y a cambiarse de ropa, y ella le hizo café. Wes se lo tomó y se fue a escape, otra vez al estudio.

Svetlana sacó los juguetes favoritos de Olya y los puso en el asiento trasero del coche que el día anterior había dejado aparcado ante la puerta. (Los coches eran propiedad de Taliesin, pero teniendo en cuenta la cantidad de cheques que había extendido Svetlana, podía considerar que todos eran suyos).

También montó la sillita de Olya en el asiento trasero. Después llevó dos maletas, una con ropa de la niña y otra con la suya, y las metió en el maletero.

En ese momento, uno de los aprendices que hacía guardia la llamó desde lejos con gran cordialidad y echó a andar hacia ella.

-Buenos días, señora Peters. Lleva un rato metiendo cosas en el coche. Nos hemos fijado. ¿Piensa irse lejos?

– Svetlana no supo que decir. Emitió un torpe balbuceo.

Cuando algún miembro de la alegre hermandad quería salir tenía que pedirle permiso a la papisa. Svetlana no lo había hecho (y de haberlo hecho no lo habría obtenido, por supuesto).

Svetlana dijo una ridícula excusa inaudible, añadió: «perdón, un momento», y volvió a entrar en su casa. Quizá el muchacho siguiera esperándola en la puerta o quizá hubiera ido corriendo a darle el parte a la bruja.

Tomó su bolso ya preparado por la noche (con dinero, documentos, medicamentos y las gafas de sol), despertó a su hija y la sacó en brazos. El joven ya no estaba allí.

La niña rezongaba y protestaba. Svetlana la colocó en su sillita del asiento de atrás y se sentó al volante.

-¡Quiero estar con papá! ¡Que venga papá!

-¡Pero si ayer lo hablamos y te pareció bien! Papá vendrá a verte, pero ahora nos vamos tú y yo solas.

-¡Quiero a papá! ¡Papáááá! ¡Papáááá!

Varios aprendices les miraban. Los vecinos abrían las ventanas de sus cabañas y se asomaban para preguntar. Y ahí venía de nuevo el chico que la había interrogado antes.

Estaba perdida. No podría escapar de allí.

Svetlana arrancó el coche y lo echó a rodar lentamente, pero sin detenerse ni atender a nada ni a nadie. El aprendiz le hacía señales de que parara. No lo hizo.

Llegó a la barrera. Iba pensando que si le preguntaban diría que la niña estaba mala y la llevaba al médico, pero, sorprendentemente, los jóvenes que atendían el puesto de control el dieron los buenos días y subieron la barrera sin preguntarle nada. Ella ni correspondió al saludo siquiera.

La niña seguía gritando.

José Ramón Hernández Correa · Doctor Arquitecto

Toledo · Junio 2016