Tendemos a no pensar la ciudad, o dicho de otra manera, a no pensar en la ciudad, sino en términos de gratificación o de conflicto. La ciudad nos agrada, nos acoge, nos estimula, o la ciudad nos rechaza, es negativa, se cierra a nuestra sensibilidad. Por eso somos capaces de ver en ella, por una parte a lo brillante o atractivo, a lo digno de ser “paisaje” en el sentido que los niños le dan a la palabra; es decir, algo bonito. Y como contraste, a lo caótico, lo conflictivo, lo absurdo, lo que sentimos como una negación y generalmente quisiéramos ocultar cuando no es parte de una conversación de las que hoy en día todo venezolano tiene sobre la crisis de deterioro que vivimos. De resto, en cierto modo la ciudad “pasa” por nosotros o nosotros “pasamos” por ella, sin que percibamos los matices, las inflexiones. Y por eso, por esa falta de discriminación, por esa ausencia de observación aguda, la mayor parte de las personas que la ciudad habitan son incapaces de reconocer su propio y personal punto de vista sobre lo que la rodea en ese ambiente tan complejo que es la ciudad contemporánea. Carecen de “posición”, son capaces de aceptar demasiado de lo malo o conformarse con muy poco de lo hermoso.

Y uno como arquitecto tiene el deseo persistente de despertar en la gente una mayor sensibilidad acerca de lo que la ciudad nos enseña como fenómeno físico es decir, a partir de la visión que tengo de ella como construcción, porque la ciudad como realización de una sociedad condiciona la existencia del hombre moderno y determina de la manera más intensa patrones de conducta, hábitos, respuestas a los estímulos, que terminan siendo parte integrante, inseparable, de una actitud ante el mundo. Todos sabemos además, y por sabido no lo hacemos notar, que esos patrones de conducta individuales irrumpen en la dinámica de la vida familiar.

Uno está también obligado a evitar que se olvide; y nuestro periodismo diario lo hace con la misma frecuencia con la que lo hace el discurso técnico del urbanismo tradicional, que la ciudad como fenómeno físico es algo más que tráfico, servicios públicos, regulaciones de la construcción, densidades de vivienda más altas o más bajas, contaminación o pureza del aire, aspectos todos del fenómeno urbano cuya percepción parece estar más al alcance de la generalidad de las personas; sino también belleza, atmósfera, color, proporciones, equilibrio, disfrute del paisaje que ella misma genera; hablamos de los valores de la arquitectura pero también de las cosas del espíritu podríamos decir, aspectos que se tienden a dejar de lado cuando se exige o se juzga la acción pública sobre la ciudad, y que sin embargo inciden directamente en el núcleo íntimo donde se desenvuelve nuestra vida: en la familia, en el pequeño mundo en el que nacen y crecen nuestros más caros afectos.

Podemos decir entonces, resumiendo, que los patrones de conducta de la familia, dentro de ella misma o desde ella hacia fuera, están fuertemente determinados por la ciudad como construcción, como arquitectura. Y que además de nuestros temas más conocidos como el transporte, las dificultades de circulación, el dominio de la delincuencia, o la ausencia de servicios públicos dignos, hay otros aspectos más subjetivos, más vinculados con nuestra intimidad, que tienen un peso decisivo en esa determinación.

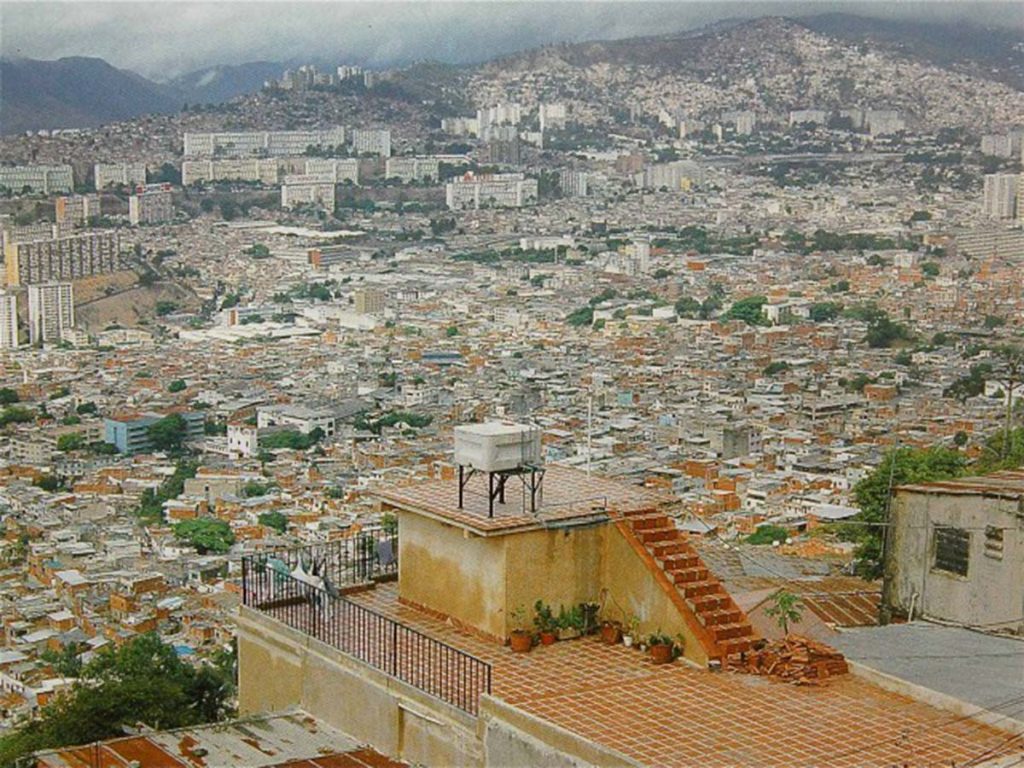

Pero si en eso podemos ponernos de acuerdo, resulta más difícil aceptar que haya diferencias, por ejemplo, en igualdad de condiciones económicas, entre la familia A que vive en algún barrio sometido a los dificultades típicas de la marginalidad y la B, que vive en un sector urbano más consolidado, con menos contaminación sónica, con espacio público más accesible para los juegos infantiles o un mínimo esparcimiento adulto, menos expuesto a la violencia criminal. Una diferencia que a la familia A podría llevarla a desarrollar, hablando en términos psicológicos, una particular patología, un patrón de conducta sui-generis, en cierto modo incivilizado, ajeno a la convivencia. Reconoceríamos en ella algo así como un “peso negativo” si se tratase de compararla con la familia B.

Pero por más difícil que sea, eso es exactamente lo que se reconoce hoy en el mundo en general cuando se lucha por lo que se llama “una mejor calidad de vida urbana”: hay consenso en que la mayor o menor calidad de la vida urbana incide en la conducta ciudadana. Ya no se discute que una mejor ciudad, en la que tanto los aspectos utilitarios como los que contribuyen al bienestar psicológico del individuo y de su núcleo familiar se convierten en objetivo prioritario de la acción pública, es el instrumento más importante para estimular el desarrollo de mejores seres humanos, de mejores ciudadanos. Se reconoce tácitamente que hay “diferencias” entre ciudadanos dependiendo del ambiente urbano en el que transcurre su vida individual y familiar. Esas diferencias no se refieren a capacidades personales, sino que pertenecen al espacio de la “cultura” entendiendo aquí por cultura el modo de convivir en la ciudad, el modo de interrelacionarse con los otros, el modo de hacer suyo lo público, el modo de ocupar la “civitas¨. Es una diferencia parecida a la que se establece en términos de derecho internacional entre naciones desarrolladas y de menor desarrollo relativo.

Ese concepto bien simple no lo ha entendido nuestra revolución de pacotilla. Ni siquiera ha podido vincular su discurso del “hombre nuevo” con su responsabilidad por promover una mejora radical de la vida en ciudad. En nueve años de poder lo que ha producido es erosión del espacio público, degradación, olvido y abandono, particularmente en la capital. Sigue obnubilada por conceptos que eran “revolucionarios” en el siglo diecinueve, palabras vanas que no tienen correspondencia en la acción. No ha podido situarse en su tiempo histórico.

Y si a esta locura caudillesca y militarista debe suceder una mayor lucidez, una mejor vida en la ciudad tiene que ser un objetivo central. Ojalá lo entienda el mundo político.

Óscar Tenreiro Degwitz, Arquitecto.

Venezuela, enero 2008,

Entre lo Cierto y lo Verdadero