En el primer curso de arquitectura de la ETSAM, que para mí fue el de 1977-78, había una asignatura (para mí maldita) que se llamaba «Análisis de Formas», y cuyo catedrático era Javier Seguí. (La otra catedrática de la asignatura -creo que vino algo después, pero no lo recuerdo bien- era Helena Iglesias, que la enfocaba de una manera totalmente diferente y exigía habilidades y aptitudes prácticamente opuestas a las que pedía la primera cátedra: Esto es una señal más de la esquizofrenia propia de esta maldita carrera que tanto amamos, pero esto será tema de otra entrada. Hoy no toca).

Javier Seguí y sus profesores seguramente habrían sido excelentes en los últimos cursos de carrera o en el doctorado (alguno de ellos imparte ahora cursos de doctorado y, por lo que me cuentan, es muy bueno), pero en primer curso eran sencillamente terroríficos. Yo tenía diecisiete años. No era más tonto de lo normal, pero tampoco más espabilado. No entendía nada. Había creído infundadamente durante el bachillerato que sabía dibujar (al menos me gustaba mucho y me aplicaba bastante), pero aquí estaba completamente perdido. En el colegio dibujaba laminitas A4 sobre el pupitre, y aquí había que dibujar en A1, en caballete. En el colegio dibujaba con la mano y la muñeca, y aquí había que dibujar con el brazo entero, e incluso con la espalda, con las caderas, con todo. El gesto era importante para afrontar dibujos en un formato para mí tan grande y desbordante, en el que no había trabajado nunca y en el que me perdía.

Pero los profesores, en vez de ayudar con consejos técnicos o con el ejemplo (ay, el ejemplo), nos soltaban discursos teóricos y filosóficos sobre la forma, la expresión, la misión de la representación, la evocación, etc.

Nos recomendaron leer Punto y línea sobre el plano, de un tal Kandinski, a quien no había oído nombrar en mi vida. Empecé a leerlo y no entendí nada.

Me sentía muy angustiado.

El curso empezaba con temas de expresión libre, manchas abstractas, masas de color, etc. Todo ello, como digo, cargado de profundo contenido ideológico-teórico absolutamente indigerible.

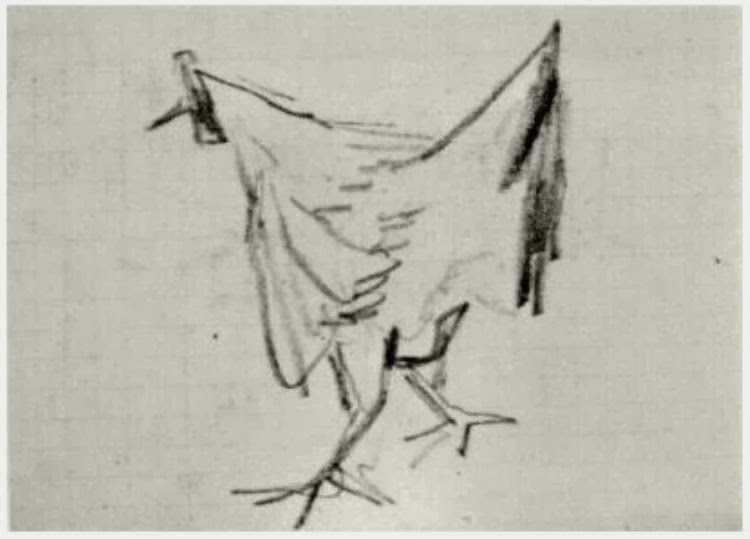

Cada día era un susto nuevo. Una vez trajeron unas cuantas gallinas en jaulas que repartieron por el suelo del aula.

Abrieron las jaulas y soltaron las gallinas. ¡Hala! ¡A dibujar!

Recuerdo especialmente la cantidad de excrementos que soltaban. Seguramente estaban estresadas. No lo sé. (Yo sí que estaba estresado y excrementicio).

El caso es que, como pude, intenté dibujarlas. Me quedaban unas líneas insípidas, bastante rígidas, torpes.

Para colmo los profesores nos decían que no teníamos que dibujar las gallinas, sino su espíritu.

¿Eh? ¿Qué era eso del espíritu de las gallinas?

-No dibujéis su forma exterior, su mera apariencia. Id más allá. Penetrad en ellas. Captad su espíritu.

¡Mierda de gallina! ¿Era eso? ¿Era ese su espíritu?

Querían decirnos (creo; aún no estoy seguro) que no dibujáramos las gallinas académica y melifluamente, sino que intentáramos captar su estructura, su movimiento, algo que nos sugirieran… Yo qué sé.

Querían que ante el estímulo visual provocado por una gallina plasmáramos unas manchas que fueran la gallina. Ah, claro, muy sencillo.

Se trataba, supongo o intuyo, de dibujar las gallinas con fuerza y con expresión. Ah, y fantásticamente bien. Si dibujabas de maravilla estabas aprobado. (El truquismo consistía en no terminar los dibujos, sino dejarlos como desenfocados, movidos. Importaba la impronta de la gallina sobre el papel, no un dibujo relamido. Vamos, eso creo).

Nosotros, como no entendíamos nada, trazábamos líneas horizontales sobre el papel, hacíamos curvas muy gestuales (preferentemente con una espátula embadurnada en témpera), e intentábamos construir un discurso incoherente y vacío sobre algo de lo que no teníamos la más mínima noción.

Los profesores eran tan incomprensibles en sus elogios como en sus denuestos. A veces parecía (sólo parecía) que estaban ensalzando los dibujos de un compañero, y, como no veíamos en ellos nada especial ni ningún motivo claro de aplauso, ni teníamos referencia alguna, ni criterio, ni nada, nos quedábamos con las hojas del rábano: «Mira, mira: Dibuja en papel gris, y no en papel blanco como nosotros». «Utiliza carboncillo y barra conté«. «Hace trazos muy largos». Etc. Intentábamos hacer eso mismo, pero nos ponían a caldo. Nada.

Otro día vino un grupo rockero y tocó en clase. Había que pintar la música. Recuerdo que hice un dibujo un poco psicodélico que mostraba como dos cataratas de trazos de colores, y les gustó a los profesores.

Otra semana tocó pintar el miedo. No nos centrábamos y los profesores nos animaban a sentir miedo y plasmarlo. Yo miedo sí que sentía, naturalmente, pero no sabía cómo conducirlo hacia el papel. Por aferrarme a algo ya experimentado, volví a pintar una cosa muy parecida a las dos cataratas de colores que les habían gustado, pero ahora fueron consideradas una mierda. ¡Vaya por Dios!

Fueron meses muy malos.

Pasado este primer trimestre de locura y angustia tocó dibujar «de verdad». Empezamos a hacer «ambientes»; es decir: el interior de la propia aula, con nosotros mismos dibujando en ella. Ah, amigos, ahí se te iba la perspectiva por menos de nada, y quienes dibujaban de verdad se escapaban claramente del pelotón. Ahí empezó a quedar claro quién sabía y quién no.

Luego tocó hacer estatua, y después, por fin, desnudo.

Recuerdo perfectamente a un compañero pelirrojo que dibujaba como los ángeles. Le vi hacer con pasteles los abdominales de un Ares que era como para morir de lo bien que estaba. Ese mismo pelirrojo dibujó semanas después a uno de los modelos, que era un poco gordito y morcillón, y parecía que su dibujo pesaba y todo. Los profesores le elogiaban. Ahora sí que entendíamos los elogios.

Así que era eso. Así que había que dibujar de puta madre. Acabáramos.

Pintar el espíritu de las gallinas, pintar una música rock, pintar el miedo, el hambre, el sueño… chorradas. Todo eso era un calentamiento de dedos para acabar pintando unas estatuas de escándalo y unas chicas de infarto.

Suspendí, naturalmente.

En el verano y en el curso siguiente me matriculé en una academia en la que me enseñaron a dibujar. Horas y horas de hacer mano. Eso era todo. Aprender a dibujar como Dios, y nada más. (Jejeje: Nada más).

Ese era el verdadero espíritu de las gallinas. Cada vez que veo a alguien dibujar o pintar fantásticamente bien me lo digo a mí mismo:

«Este cabrito ha captado el espíritu de las gallinas».

José Ramón Hernández Correa · Doctor Arquitecto

Toledo · octubre 2013

Dedicado a mis «amigos virtuales» de twitter Laureano Albaladejo (@LaureanoArqui), Cristina Barrón (@CristinArquitec) y Stepien y Barnó (@stepienybarno), que me pidieron que explicara con más detalle lo del espíritu de las gallinas.

PD.- Muchos años después, ya arquitecto, e incluso ya doctor -recién doctorado- tuve una experiencia mística que volvió a unir a mis maestros, amigos y compañeros de la escuela de arquitectura con el verdadero espíritu de las gallinas. De modo que podríamos decir que mi paso por la escuela de arquitectura de Madrid empezó y terminó con espíritus gallináceos. Pero el episodio de mi despedida gallinácea de la escuela sí que me lo tengo que preparar con calma (y buscar documentación) para intentar contarlo. A ver si puedo hacerlo en pocos días.

son puntos de vista…espirituales diria yo, me ha gustado como ha encarado el asunto del alma de la gallina. de mi parte y los chicos de la hermandad blanca (http://hermandadblanca.org/), les deseamos feliz 2017 chicos!

A Javier Seguí lo tuve en un curso de doctorado hace unos años. Solo decía chorradas, decía que proyectar es un acto intuitivo, que no se puede proyectar con una idea previa que «la idea de proyecto no existe». Me pareció de lo más estúpido y como venía en plan catedrático nadie le podía llevar la contraria. Tuvimos una discusión en clase, al final se quedó sin argumentos, llegó a aceptar que sí que es necesaria una «imagen desencadenante». Lamentable