Es del todo inesperado que El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki (1886-1965), legendario por su fama de libro breve, exquisito y sabio, empiece, luego de referir las dificultades prácticas del arreglo de unas ventanas, con una larga y apasionada disertación en torno a ese reducto enojoso e indispensable que los peruanos llamamos “baño”, los mexicanos “excusado” y los españoles “lavabo”.

En su rápida alabanza de la arquitectura tradicional de su país, en una obra que data de 1933 en que Japón vivía las consecuencias de un cuestionable y complejo proceso de occidentalización, Tanizaki destaca la ubicación de estos sanitarios fuera de la casa, apartados y a menudo situados en medio de un bosquecillo, lo que permite tanto la privacidad del acto fisiológico como la conexión sensitiva con la naturaleza a través de la filtración de los sonidos de los pájaros y los follajes.

Tanizaki menciona su predilección por ciertos tipos de madera para el retrete, el suelo y las paredes en contra de la estricta blancura de los recubrimientos y losas tan propia del estilo occidental, costumbre en la que advierte una obsesiva preocupación por la visibilidad de la higiene. En seguida va más lejos y evoca el agrado acogedor que brinda al usuario del baño el deterioro natural de los materiales, sin el menor escándalo por la aparición de las manchas que va dejando sobre las tablas el paso de los años, es decir la vida misma.

Justamente a partir de estas comparaciones, el escritor dirige su pasión nostálgica a la pormenorización –verdadera delicia para pintores, fotógrafos y arquitectos– de los más variados ejemplos, extremadamente concretos, que muestran el gusto japonés por ciertas cosas que el progreso industrial y consumista reprobaría con horror: el aspecto envejecido y la semioscuridad de los objetos y recintos de carácter doméstico.

En particular, el autor recusa la imagen impecable y cristalina de la cocina, y de sus utensilios y comidas, importada por una sociedad en la que, por el contrario, la contemplación de objetos en los que asoma el desgaste y la impregnación “grasienta” de las manos incluso

“apacigua el corazón y tranquiliza los nervios”.

No se trata de una aprensión por “todo lo que reluce”, aclara Tanizaki, sino que preferimos “los reflejos profundos, algo velados, al brillo superficial y gélido”, es decir el

“brillo ligeramente alterado que evoca irresistiblemente los efectos del tiempo”.

Solo en una regulación adecuada de la claridad, lejos del perenne simulacro del día que parece ansiar la “orgía de la luz eléctrica”, es que puede disfrutarse, por ejemplo, del espectáculo sencillo y glorioso de un arroz blanco sobre la mesa:

“Solo con verlo presentado en una caja de laca negra y brillante colocada en un rincón oscuro, se satisface nuestro sentido estético y a la vez se estimula nuestro apetito. No hay ningún japonés que al ver ese arroz inmaculado, cocido en su punto, amontonado en una caja negra, que en cuanto se levanta la tapa emite un cálido vapor y en el que cada grano brilla como una perla, no capte su insustituible generosidad. Llegado a este punto, se da uno cuenta de que nuestra cocina armoniza con la sombra, de que entre ella y la oscuridad existen lazos indestructibles”.

Pienso que la estética de Tanizaki haría buenas migas con la tendencia contemporánea de arquitectos y decoradores a optar por la exposición y la sinceridad de los materiales (ladrillos, piedra, cemento, maderas, metales) rehuyendo capas de pintura, empaques y acabados que no solo esconderían la realidad de la construcción, sino que además duplicarían sin necesidad el artificio que es ya la edificación por sí sola, trazando una separación ente el habitante y su estancia en la caricia y el color de cuyas superficies puede sentirse el estado de la materia y el pálpito de la naturaleza.

No es casual que El elogio de la sombra detenga su discurso en la descripción minuciosa del venerable papel japonés:

“Solo hay que ver la textura de un papel de China o de Japón para sentir un calorcillo que nos reconforta el corazón (…) Los rayos luminosos parecen rebotar en la superficie del papel occidental, mientras que la del hosho o del papel de China, similar a la aterciopelada superficie de la primera nieve, los absorbe con suavidad. Además, nuestros papeles agradables al tacto, se pliegan y arrugan sin ruido. Su contacto es suave y ligeramente húmedo como el de la hoja de un árbol”.

Leer algo semejante ratifica el convencimiento de que es inhumana la supresión del cuerpo y los sentidos con la excusa del cultivo del espíritu. Ocurre que El elogio de la sombra es también la prueba de que una sensualidad educada conduce a una espiritualidad menos volátil y más sustancial que, de paso, nos permite reconocernos en la vida que nos ha sido dada. Reconociéndonos, además, en nuestra temblorosa finitud radiante de imposible grandeza.

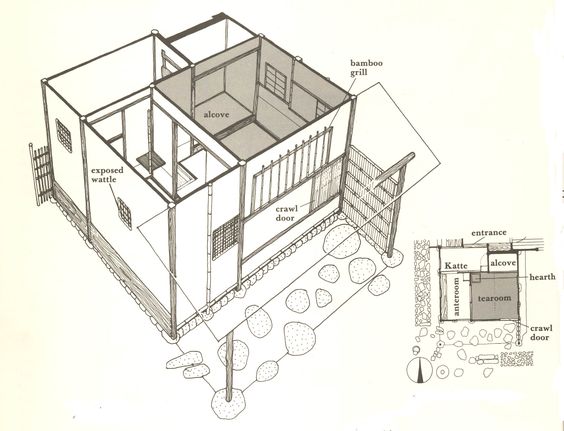

El libro de Tanizaki alcanza el éxtasis cuando se ocupa de la reserva, dentro de la vivienda tradicional del Japón, de un espacio llamado toko no ma, que el autor describe como un “hueco” y que consiste en un cubículo de un piso ligeramente elevado, que no cumple función práctica alguna y se destina a la pura contemplación de sus ocupantes. Habitualmente cuelga sobre la pared un rollo de pintura desplegado o se coloca un sencillo jarrón, y no se consiente jamás ninguna recarga de decoración.

Dice este escritor que estos rincones que honran la arquitectura japonesa deben su encanto al hecho de que solo sirven para que, a lo largo de las horas, el avance de la luz natural vaya creando allí

«recovecos vagamente oscuros».

En esos «espacios recoletos», escribe Tanizaki, el aire «encierra una espesura de silencio» y

«reina una serenidad eternamente inalterable».

De ahí que el toko no ma sea un magnífico ejemplo de ese deseo, tan inequívocamente oriental, de obtener en el diseño y la manufactura no tanto una eficiencia libre de accidentes, sino más bien una relación más sensible con los útiles y espacios cotidianos que acepta el misterio y el declive de los seres, en contra de la ilusa actitud de triunfo y arrogancia manifiesta en la técnica y la ciencia de la modernidad occidental.

En este sentido, nada enfurece tanto al autor como la invasión de una luz allí donde es esperable y más “real” el andar parsimonioso de las sombras. Tanizaki recuerda la decepción que vivió en un recorrido a bordo de una barca para asistir, sobre un estanque, a la visión de la Luna llena. Fiasco del cual tuvo la culpa una inesperada “guirnalda de bombillas eléctricas multicolores” dispuesta sobre una de las orillas.

“La Luna había acudido a la cita, pero era como si ya no existiera”.

Sucede que detrás de este panegírico de lo umbrío no existe un nihilismo o una delectación patológica en lo maléfico o abismal. Y si hay que apresurarse a decirlo es porque, al igual que la tristeza, el aburrimiento y la ignorancia, la oscuridad ha sido muy desacreditada en una civilización que, como la nuestra, adoró en la Ilustración y el Positivismo el aire victorioso, dominante y utilitario de la claridad, y lo hizo con el mismo furor dogmático que atribuyó a las instituciones políticas y eclesiásticas a las que combatió como a los restos odiosos de la edad presuntamente infantil, primitiva y oscura de la humanidad.

En Tanizaki vibra la inclinación no hacia lo vedado e impenetrable per se, sino hacia el hecho de que las cosas y sus cualidades –la aparición del ser– solo destacan en el centro del teatro natural que la penumbra. Tan solo en cierta semioscuridad se suprime el bullicio de las señales que se disputan nuestra atención, como lo hacen en el ambiente tiránicamente espléndido de un centro comercial. Solo en la simplicidad se abren nuestros sentidos a una comunión con las superficies y las formas.

“Los orientales intentamos adaptarnos a los límites que nos son impuestos, siempre nos hemos conformado con nuestra condición presente; no experimentamos, por lo tanto, ninguna repulsión hacia lo oscuro”.

Es cierto que el arte y el pensamiento de Occidente no han sido del todo ajenos a este trato respetuoso con los límites –los límites de la iluminación y los de nuestro ser y nuestro conocimiento– y pueden mostrar un legado capaz de transmitir cierta armonía con lo velado y desconocido, así como un temple para el cual lo imposible no causa angustia ni humillación. Rembrandt, Caravaggio o La Tour en la pintura post-renacentista; Dreyer y Kieslowski en el cine; así como Sócrates y Montaigne, Séneca y Odo Marquard en la aceptación serena de nuestra finitud en el saber y en la felicidad.

De todos modos, hacia el final, y con melancolía, Tanizaki admite que esta vieja manera de tratar con el mundo cederá sin remedio a la prepotencia de la plástica extranjera. Como dice –en una reflexión útil para un examen de la globalización y la interculturalidad–, el desarrollo de Occidente ha sido fruto de su propio itinerario y, por tanto, su brusca inserción en una sociedad que, como la oriental, tiene otra historia y otro carácter, no puede sino producir el impacto de la incongruencia y la ruptura. A pesar de lo cual, a Japón “no le queda sino avanzar” por una senda ya sin retroceso,

“dejando caer a aquellos que, como los viejos, son incapaces de seguir adelante”.

En esta despedida, las palabras de Tanizaki me devuelven a la sospecha de que los grandes autores tienden a dialogar entre sí y se estrechan la mano, aunque no se citen el uno al otro y ni siquiera se hayan conocido.

Pienso en el poema de Jorge Luis Borges titulado igualmente “Elogio de la sombra” (parte del libro homónimo que publicó en 1969), en el que el argentino, al otro lado de la Tierra, acepta sin queja ni amargura no solo el arribo de la vejez, sino también la partida de la luz ante el incremento de su ceguera.

La complacencia que muestra Tanizaki por una economía del estímulo y el mínimo de contenidos, resalta en los versos en que Borges confiesa que “siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas”, y recuerda que

“Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para poder pensar”.

Ahora en que se difuminan los rasgos de Buenos Aires y le son esquivas hasta las letras de la página de un libro, no hay sin embargo una sensación de temor, sino que más bien despunta la impresión de

“una dulzura, un regreso”.

Como el toko no ma de las casas del Japón tradicional, despojado de todas las presencias para que únicamente acontezca la presencia, Borges escribe que

“el animal ha muerto o casi muerto. Quedan el hombre y su alma”,

y el acontecimiento es dichoso puesto que

“pronto sabré quién soy”.

Nota

Para los interesados, en mi propio blog publiqué, aún sin conocer el libro de Tanizaki, el texto “Bienamada la penumbra”, a la postre incluido en mi libro Al costado de un café. Textos de homenaje y devoción (Lima, Caja Negra, 2023).